Présentation active de la méthode à des enseignants

Dès la première seconde, je me trouve en face d’une difficulté majeure : il faut que je réussisse à mettre les gens en état de réceptivité maximale alors qu’ils sont à l’opposé de ce que je voudrais réaliser avec eux. Car il est clair qu’ils attendent et qu’ils s’attendent à ce qu’ils ont souvent rencontré, c’est-à-dire à une conférence ou, tout au moins, à un exposé. Il faut donc que je ménage une transition entre la séance attendue où dominerait la passivité et la séance très active que j’ai l’intention de réaliser.

Mais comment passer d’un climat de conférence à une situation d’animation, alors que les chaises sont impeccablement alignées, que la table est prête avec la carafe du conférencier et que l’orateur a été solennellement présenté au public par un ou même, plusieurs officiels ?

Ma chance, c’est que j’ai à faire à des volontaires qui sont donc, pour moi, très intéressants et qui me semblent également intéressés par ce compagnon de Freinet.

Mais comment les « aider à penser par eux-mêmes pour répondre au défi de la complexité ? »

Il s’agit de réfléchir sur l’apprentissage pour qu’ils puissent, dans un premier temps, vivre les choses par eux-mêmes. Et aussi, puisque leur métier c’est de travailler avec des groupes d’enfants, je vais leur donner l’occasion de vivre un travail de groupe.

Mais avec plus ou moins de réussite car si, comme on le dit, un groupe, c’est entre six et dix-sept, j’ai souvent affaire au double, au triple et, parfois même, au quintuple de ce dernier nombre.

Il faut également que je veille à ne pas trop surprendre les gens, à ne pas trop les brusquer. Partons donc de cette situation même où nous nous trouvons. Acceptons-en les nécessités. Ils s’attendent à un exposé ? Bon, je vais leur faire un exposé. Avec l’espoir qu’ils acceptent de s’engager sur la piste vivante que je veux leur proposer aussitôt après.

D’entrée, je dis à ceux qui s’installent déjà pour prendre des notes, comme s’ils allaient suivre un cours traditionnel :

– Non, non, il n’y a pas de notes à prendre. Vous n’allez pas subir, vous allez participer. Si quelque chose doit s’inscrire ce sera en vous-mêmes.

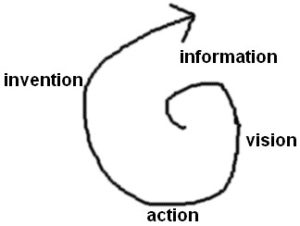

Cette façon de présenter les choses est d’ailleurs conforme à la pédagogie Freinet. Pour Freinet, il faut d’abord faire. Cela se situe, à mon point de vue, au troisième palier de la spirale de la connaissance. On va commencer par en parler. Voici cette spirale :

Ça paraît un peu abstrait ; mais je vais donner des exemples. Cependant, avant toute chose, avant même d’entrer dans la spirale, il faut parler du déclic : pourquoi, pour quelles raisons, dans quelles circonstances est-on amené à entreprendre un apprentissage ? En dehors, évidemment, de l’obligation de l’effectuer ? Quand je connais bien le groupe, je fais référence aux gens présents : pourquoi Rémi s’est-il mis à la guitare, Frédéric à la peinture, Hervé au volley, Rosine à la danse, Valter à l’écriture collective, Giancarlo au français, etc. ?

Je dis cela, comme ça, en passant. Mais, déjà, ça fait tilt chez certains. Et souvent, en fin de séance, des personnes viennent me dire pourquoi, d’après elles, elles avaient entrepris leur apprentissage. Et c’est déjà, pour elles, un premier pas de théorisation de la Méthode Naturelle qu’elles viennent d’effectuer sans s’en apercevoir. Mais je poursuis :

Pourquoi avais-je entrepris, moi, un jour, l’apprentissage du plâtre moulé ? Eh bien c’est clair : lors d’un congrès de l’École Moderne, j’avais été stupéfié par la beauté de deux plâtres vernissés réalisés par deux enfants. J’avais eu une sorte de coup de cœur, une explosion d’enthousiasme.

C’était mon premier contact avec une exposition d’art enfantin. Et je n’en revenais pas qu’une telle perspective puisse s’ouvrir pour l’art populaire. Ainsi, chacun, dès son plus jeune âge, allait avoir droit aussi à l’expression artistique. Quelle révolution !

Mais cela n’avait pas duré. C’était très vite sorti de mon esprit. Il est vrai qu’avec Freinet, il y avait tant à découvrir par ailleurs. Cependant, un jour, un père d’élève m’avait prêté un livre sur le travail du plâtre. Je m’y étais mis à simple titre d’information. Car je ne voulais pas être trop déphasé par rapport au milieu de travailleurs où je militais.

Mais je n’avais pas dévoré ce livre qui se trouvait sur ma table de chevet parmi d’autres ouvrages. Je le reprenais seulement de temps en temps. Je signale ce fait pour montrer combien j’étais peu engagé dans ma recherche de connaissance. Cependant, à la fin de ma lecture, j’avais tout de même acquis un certain savoir, alors que, dans ce domaine, à part quelques souvenirs d’enfance, j’étais totalement démuni.

Tiens ! Il y avait tout de même des souvenirs d’enfance : j’avais vu construire toutes les maisons du quartier et j’avais souvent observé des plâtriers au travail. Ce qui me porte à croire qu’on n’est pas toujours très informé de ses propres données. Et que ce qui peut provoquer le déclic s’inscrit souvent dans la mémoire profonde. Ainsi le plâtre n’était pas pour moi aussi neuf que je le pensais. Alors que, par exemple, un livre sur les abeilles, ou le tissage, ou la pêche, etc. m’aurait sans doute laissé complètement indifférent.

Donc, pendant un long moment, je suis resté à ce faible niveau d’information, le plâtre se trouvant alors à égalité avec cent autres éléments aussi susceptibles de se développer. Ce qui a changé le cours des choses, c’est un stage que j’ai accompli, trois ans après le déclic. J’ai pu y voir travailler Maurice Pigeon, le maître de la classe productrice des deux plâtres. À cette occasion, j’avais franchi un palier dans le domaine du savoir. En effet, je n’étais plus seulement lecteur mais, témoin. Et il suffit d’avoir vu, de ses yeux vu, pour déjà beaucoup mieux savoir. La preuve que la vision des choses est plus enrichissante, c’est qu’à chaque fois qu’on présente la pédagogie Freinet, des gens demandent : Est-ce qu’on ne pourrait pas voir une classe en activité ?

Et dans la ville de Rennes, avec deux Universités et des quantités d’organismes de formation, la vaillante petite école de ZUP - SUD est assaillie de demandes.

Les gens veulent se rendre compte de VISU. Et, nous-mêmes, c’est en allant voir nos camarades au travail que nous allons le plus avancer.

Donc, ce jour-là, je voyais. Mais comme je n’étais pas passionné par la technique, je ne buvais pas les paroles du démonstrateur. Cependant, j’étais tout de même moins détaché que lors de la prise d’informations dans le livre. Le matériau était là, devant moi. Et il y avait une opération en cours. Et même si cela ne m’empêchait pas de discuter avec mon voisin du dernier match Nantes-Rennes, je n’en étais pas moins présent à ce qui se passait. Et l’intérêt des camarades, plus férus de manualité que moi, m’aimantait et me traversait comme un courant, sans même que je m’en aperçoive.

Sans compter toutes les choses connexes qui composaient une scène qui se fixait globalement dans ma mémoire. En effet, les yeux étaient aussi concernés par la couleur des objets, les éclats lumineux des outils, la blouse insolite de l’opérateur, la danse de ses mains, les tréteaux de la table, la disposition spatiale des spectateurs, les mouvements divers du groupe, etc. Et les oreilles, par le timbre de voix de Maurice, les questions des assistants, les exclamations, etc. Sans compter le friselis des peupliers, les chants des oiseaux, etc. Et si on ajoute à cela, les odeurs du parquet, ma connivence ancienne de recherche avec Maurice, on sent que cette réalité était faite d’un enchevêtrement de composantes qui s’inscrivaient dans l’être sur divers supports d’enregistrement et accrochaient ainsi plus solidement la connaissance.

À ce niveau du savoir, c’était plus riche que le livre parce que c’était plus globalement inséré dans une réalité. Et puis, ce que disait Maurice était tellement clair. Ça paraissait tellement simple à réaliser pour un exclu du travail manuel comme moi. Qu’on en juge : on étale une plaque de pâte à modeler sur la table ; l’enfant dessine en creux à l’aide d’une pointe ou d’un crayon à bille sec ; on met des bords en pâte à cette plaque rectangulaire pour constituer un moule ; il n’y a plus qu’à couler du plâtre dedans pour obtenir un négatif en relief que l’on peint et que l’on vernit. C’est vraiment à la portée de tout le monde. Mais chez moi, c’est resté au niveau de la jouissance intellectuelle. Comme aurait dit Francis Blanche, je pouvais le faire. Ça me suffisait !

Cependant, un jour, je me suis tout de même décidé : les enfants étaient tellement passionnés de dessins de châteaux que je me suis dit : « Ce serait bien si on pouvait en faire un plâtre. » Et c’est certainement la perspective d’une œuvre magnifiée qui a éveillé mon désir d’essayer cette technique.

Je voulais peut-être également me prouver que, moi aussi, j’en étais capable. Et puis, qui sait ? Il y avait peut-être, secrètement, l’envie d’être à l’origine d’une aussi belle réalisation que celles que j’avais vues au congrès. Ou, tout simplement, c’est parce que ça me paraissait facile à faire.

Je me suis donc mis au travail. Ça n’a pas été long : il m’a suffi de réaliser ce que j’avais vu si bien faire. J’ai étalé une plaque de pâte ; l’enfant a dessiné ; j’ai creusé un peu les traits avec une gouge en U pour que le plâtre se glisse partout ; et j’ai mis une bordure de pâte tout autour. Vous savez, c’est facile : on met de l’eau dans un récipient ; on y verse de la poudre ; on remue un peu. Et il n’y a plus qu’à couler dans le moule. C’est ce que j’ai fait. Et j’en ai eu une flaque d’un mètre carré sur la table ! Oh ! Mais, qu’est-ce que c’est ça ? Qu’est-ce qui se passe ?

Alors, je me suis immédiatement souvenu : « Il faut attendre que le plâtre soit pris. »

Ah ! C’est vrai, le livre l’avait dit. Ainsi, j’avais un double savoir. Mais tant que le plâtre lui-même ne s’était pas manifesté, ce joli savoir, ne me servait à rien.

En fait, ce n’était pas un savoir, mais une simple information. C’était une réponse préalable, donc inutile, à une question qui ne s’était pas posée.

Alors, j’ai recommencé, après avoir nettoyé la table. Le même moule pouvait me resservir puisque, pratiquement, rien n’était resté dedans. Mais cette fois, j’ai bien vérifié l’étanchéité de la bordure. Et j’ai fabriqué à nouveau du plâtre. Mais, instruit par l’expérience, j’ai attendu le temps qu’il fallait.

« Ah ! Il faut que le plâtre soit pris. Eh bien, il va l’être. »

Et quand j’ai estimé que le temps y était, j’ai versé mon plâtre dans le moule. Mais il est resté collé au fond du récipient ! Mais quoi encore ? Qu’est-ce encore que ce truc ? Alors, je me suis également souvenu que le livre et Maurice l’avaient dit : Il faut que le plâtre soit pris ; mais pas trop. « Un poco, ma non troppo. »

Quel idiot j’étais ! Ouais ! J’aurais mieux fait de lire plus attentivement le livre. Et, au lieu de bavarder sur le match, j’aurais dû mieux écouter les explications. Mais, à ce moment-là, le plâtre ne m’avait pas encore parlé ! C’est comme une musique de Mozart : si on ne s’y intéresse pas, elle n’a rien à vous dire. Cependant, assez rapidement, j’ai pu me rendre maître de cette maudite matière.

Je n’y avais d’ailleurs pas beaucoup de mérite : la marge de réussite était large, l’espace du possible était grand entre le trop et le trop peu. Ce n’était pas pointu. C’est ainsi que j’ai pu réussir quelques médaillons.

Alors, j’ai pu tenter de passer à un stade supérieur. Les châteaux de Rico étaient si beaux que j’ai voulu en réaliser un grand. Ça y est : dessin parfait, plâtre parfait, couleurs parfaites. C’est si beau que je dis : Venez voir !

La classe se précipite ; un élève bouscule un peu la table. Crac ! Voilà le château en trois morceaux.

Quel malheur ! Comment cela a-t-il pu se produire ? Alors, je me suis encore souvenu : il fallait armer le plâtre ! Et je revois encore Maurice introduisant avec des gestes délicats la filasse dans la pâte, avant le durcissement. Et là, je n’avais pas d’excuse parce que ça, je l’avais vu, vu de mes yeux vu ! Mais tant que le plâtre ne m’avait pas parlé, je ne pouvais vraiment pas savoir. D’ailleurs, je m’étais dit : « Oh ! la, la ! Ça devient compliqué, c’est du raffinement. C’est bon pour les techniciens, les spécialistes, les pros, etc. Moi, je ne suis qu’un amateur ; je n’irai jamais jusque là. »

Cependant, il avait bien fallu que je m’y mette. Et les résultats devinrent immédiatement satisfaisants. Ce dont il faut bien convenir, c’est que je n’ai vraiment su que lorsque j’ai fait. Ainsi, c’est l’action qui apporte seulement les vraies premières leçons, c’est-à-dire les démentis pour l’excès ou pour le défaut. Et c’est le bois, le tissu, le ballon, l’outil, le groupe, l’auditoire, le résultat, etc. qui sont les meilleurs premiers enseignants. Il semble que le savoir reste potentiel tant qu’on n’a pas créé l’étincelle électrique de l’expérience qui provoque la réaction chimique nécessaire à l’interpénétration des éléments.

La connaissance humaine semble inséparable de l’action.

Et c’est ce que Freinet nous a principalement appris.

Ça, maintenant, je l’ai bien compris. Et même pour les petites choses de la vie quotidienne. C’est pour cela, par exemple, que lorsque j’ai voulu apprendre à faire la soupe aux poireaux et aux pommes de terre, je n’ai rien demandé à ma femme. Je l’ai fait comme je croyais devoir le faire, avec trois patates et trois litres d’eau. Elle était longue, longue. Alors, j’ai mis six patates et un seul litre d’eau. Elle était si courte, si « ristretta » que la cuillère tenait debout dedans. Alors, seulement alors, j’ai demandé des conseils à Jeannette et j’ai immédiatement assimilé les quantités. J’étais prêt, la soupe m’ayant elle-même indiqué ce que je devais principalement entendre.

Elle m’avait aidé à me poser les questions essentielles. Et surtout à me préoccuper d’entendre les réponses. Et, depuis, j’utilise souvent cette tactique. Je fais d’abord comme je m’imagine qu’il faut faire et, aussitôt après, je suis prêt à assimiler les conseils et les critiques. Cela ne va pas toujours sans quelque inconvénient. Mais la maîtrise est plus rapide. Il faut ajouter que dans le domaine cuisine, je reconnaissais totalement la supériorité de Jeannette. J’acceptais facilement de dépendre de son savoir. Mais, accepter une dépendance, ce n’est pas évident pour tous les domaines. Ni pour moi, ni pour personne. Nous y reviendrons. Par la suite, je me suis aperçu que je n’étais alors qu’au troisième palier du savoir en plâtre. J’ignorais même qu’il y en eût un quatrième : celui de l’invention. À cette époque, je venais de découvrir l’importance de l’encadrement d’une œuvre. Aussi, j’ai très vite pensé à fabriquer des cadres pour nos plâtres vernis qui étaient devenus régulièrement réussis. Mais comment réaliser un cadre aux dimensions exactes ? J’ai bien pensé au bois. Mais on m’a parlé très vite de « boîte à onglets ».

Et ce simple mot pourrait à lui tout seul effrayer un régiment de maladroits. J’ai alors pensé au plâtre. Mais comment ajuster le cadre à l’œuvre ? Après une très longue réflexion, j’ai trouvé : il suffît de couler l’œuvre et le cadre en même temps. Alors, j’ai enfoncé un cadre à l’envers dans de l’argile. L’enfant a dessiné sur la pâte à l’intérieur. J’ai enlevé le cadre. Et quand j’ai coulé le plâtre, il a rempli les creux du dessin et l’empreinte du cadre. Tout ceci, une fois armé, surtout ne pas oublier, peint et verni donnait de bons résultats. Mais ce qui m’intéresse particulièrement, c’est la découverte, à cette occasion, de l’intensité de mon engagement dans cette recherche. Au troisième stade, quand je « faisais », je disais aux enfants : « Ne bougez plus, ne faites pas de bruit, je vais couler le plâtre. » Et, alors que j’ai pourtant un champ de conscience large, j’avais besoin de toute mon attention, de toute ma concentration. Mais, quand je cherchais la solution, c’était beaucoup plus que de l’attention, c’était de l’obsession. Je ne pensais plus qu’à ça. Je tournais et retournais la question dans ma tête jusqu’au moment où j’ai pensé à retourner le cadre. Mais, pendant cette période, quelle différence avec ma lecture distraite du début et mon attention flottante de simple témoin. Là, pas un seul élément du problème ne pouvait m’échapper car j’étais totalement impliqué dans ma recherche. Et en outre, c’était mon idée à moi, rien qu’à moi. Je n’avais été sous aucune dépendance, sous la domination de savoir de personne.

Tout seul, je l’avais trouvé tout seul ! Quelle satisfaction ! Mais aussi, quelle sensation de détente, de plénitude même, me procurait la désuspension de cette question !

Alors, je me suis trouvé, à nouveau, l’esprit libre et disponible. Et, encouragé par ce premier succès, j’ai pensé à exploiter le filon. J’étais prêt à affronter de nouvelles difficultés pour le plaisir de les vaincre car j’avais goûté « à la joie, à l’ivresse, à l’exaltation de la connaissance ! » Je me suis naturellement posé la question : Et si ?

Et si l’enfant travaillait le plâtre avant qu’il ne durcisse ? Et si j’utilisais un plâtre de meilleure qualité ? Et si...?

Et c’était reparti pour un tour de spirale. Je me suis à nouveau replacé au niveau de l’information en reprenant le livre technique. Et j’y ai appris, par exemple, qu’en ajoutant du sulfate de fer à la pâte, on retardait la prise. En ajoutant de la colle, on obtenait du stuc. Il convient de signaler qu’en fait, cette fois, la lecture était double. D’une part, avec le sulfate de fer, je trouvais une réponse à ma question. Et c’était une post-information, c’est-à-dire, après une question. Et, d’autre part, à propos du stuc, je recevais des indications inattendues qui pouvaient constituer autant de déclics pour des idées nouvelles ou des désirs de nouveaux apprentissages.

C’était une pré-information, un savoir en suspension, un savoir potentiel qui n’avait plus qu’à attendre l’heureuse circonstance d’une nouvelle étincelle. Mais, en réalité, le déclic s’est produit autrement. J’ai entendu dire qu’un collègue réalisait de magnifiques cadres Louis XV en plâtre. Et cette information qui se trouvait noyée dans des milliers d’informations du même genre n’en a pas moins fait tilt. Parce que, à cet endroit, ma conscience avait placé un crochet sur la plaque d’isorel perforé de mon esprit. Et beaucoup de choses venaient s’y accrocher automatiquement. Alors, parce qu’à ce moment-là mon désir de progresser était plus fort que ma crainte de me placer sous sa dépendance, je suis allé trouver ce collègue. Mais il ne s’est pas contenté de m’informer oralement, il a réalisé un cadre devant moi (vision).

Et j’en ai réalisé plusieurs (action). Et je me suis arrêté là parce que je suis un « farfalone amoroso » (un papillon amoureux) et que je veux butiner toutes les fleurs de la connaissance. Si je dis cela, c’est pour signaler que les caractéristiques personnelles de ceux qui « entrent en apprentissage » peuvent être très diverses.

Il y a ceux qui aiment creuser en profondeur jusqu’à devenir des spécialistes. Et ceux qui papillonnent et ne peuvent devenir spécialistes que de la globalité. Et, entre les deux, toute la gamme des possibles.

Mais nous reviendrons également sur ce thème essentiel de la pédagogie. Pour l’instant ce qu’il faut retenir surtout, c’est que l’on peut partir de n’importe quel point de la spirale de la connaissance. Cependant, le plus enrichissant, c’est certainement l’action. Mais il faut bien comprendre qu’à ce niveau, il y a deux possibilités. On peut « faire » en suivant un programme bien précis : une recette de cuisine par exemple ; ou bien, on peut inventer la recette.

Dans le premier cas, on reste totalement dépendant. À la limite, on aura toujours besoin de cette béquille : on sera obligé de reprendre la recette la fois suivante. Mais, dans certaines circonstances, on ne peut faire autrement. Par exemple, lorsqu’il s’agit d’utiliser du matériel coûteux, on a tout intérêt à suivre scrupuleusement le mode d’emploi. On le comprend, la loi donnée peut avoir son utilité. Mais, incontestablement, la loi trouvée lui est infiniment supérieure parce qu’elle a engagé tout l’être et lui confère un dynamisme étonnant. Mais pour être complet, sans pouvoir être exhaustif, je veux signaler combien cette simple expérience de plâtre m’avait ouvert de pistes. Voici en vrac :

À la suite de cela, j’ai osé faire du ciment. Et j’ai même construit un petit mur en pierres qui, figurez-vous, tient encore debout après vingt années. De tous mes voyages en Italie, je me souviens particulièrement de la montagne de gypse que nous avions vue près d’Imola. Et, en même temps, de l’atmosphère joyeuse du groupe, des imitations de chants de bergers sardes, de la ligne gothique, des histoires de résistance italienne, de la libération de la ville, du développement du PCI, du château de Dozza, des paysages de la peinture italienne, etc.

Je suis maintenant sensible à tout travail de plâtre dans les palais, aux décorations, même en ciment, sur les édifices, à beaucoup d’ornements architecturaux, aux statues de stuc, au montage, au décoffrage, aux statues de bronze, etc. Et comme, de plus, on m’a plâtré un jour les deux mains, j’ai d’excellentes relations avec ce matériau.

Est-ce qu’on ne pourrait pas dire la même chose de toute expérience ? Je ne sais pas. Pour moi, c’était une expérience forte, un événement dans l’ordre de la manualité pour laquelle je me découvrais une compétence dont je ne me sentais pas capable parce qu’on m’avait toujours dit que je ne saurai jamais rien faire de mes dix doigts. Et que, jusque-là, je l’avais toujours cru.

Alors, devant cet impact de toute expérience forte, comment ne pas rêver d’en faire connaître beaucoup à nos élèves, peut-être en les offrant mais, plus sûrement encore, en les laissant les découvrir.

Voilà donc, en gros, ce que je présente au début de la première des trois séances du séminaire. Ça a plusieurs mérites : il s’agit d’une théorisation légère, mais suffisante pour donner confiance à ceux qui attendaient du savoir. Mais c’est surtout une mise en condition pour la suite des opérations. J’ai mis d’ailleurs beaucoup de temps à m’en rendre compte. Quand les circonstances de temps l’exigeaient, je supprimais ce préambule. Mais les choses devenaient alors beaucoup plus difficiles. Maintenant, je crois savoir pourquoi. Les assistants se trouvent rassurés : ils ne vont pas constater, une fois de plus, leur infériorité par rapport à un supposé sachant. Non, le savoir manifesté n’est pas de haute volée. Et le vocabulaire utilisé est ordinaire.

Et puis, et surtout, je crois, l’intervenant n’est pas une lumière sur le plan pratique ; on n’a pas idée d’être aussi maladroit. On se sent facilement égal ou supérieur à lui, au moins dans ce domaine. Il est sécurisant, il prête plutôt à rire. Et on devient tout détendu, tout amical, tout disponible.

Paul Le Bohec

Texte paru dans le nouvel éducateur n°206, février 2012, p.6-10

Extrait de La méthode naturelle d’apprentissage, l’écrilecture,

1ère partie du document n°28, collection Pratiques et recherches, éditions ICEM, déc. 2002, p.4-13