On a souvent souligné le rôle que jouait l’expression-création graphique dans le rééquilibrage de certains enfants. C’est alors une aide à vivre. On a également pensé qu’une maîtrise du dessin serait un atout non négligeable pour l’exercice de certaines professions. Mais si l’on rappelle souvent la nécessité de l’éducation artistique, on ne sait toujours pas comment la réaliser. L’essentiel, là comme ailleurs, n’est-il pas de permettre aux enfants d’être aussi de la partie ?

Pour ne pas, une fois de plus, se contenter de paroles théoriques, nous allons suivre de près la démarche d’une maîtresse d’école « artiste » (une expression d’Élise Freinet, qui a tant fait pour l’art enfantin) : Jeannette Le Bohec.

Son intervention sera entrecoupée de commentaires visant à souligner les étapes de son tâtonnement et à les replacer dans l’actualité du moment du développement de l’école moderne.

Dessin libre ou laisser faire ?

Lorsqu’en début de carrière, j’ai abordé le dessin libre, j’avais une classe enfantine. À ce moment-là, je croyais que « le dessin libre », c’était mettre des pots de peinture et du papier à la disposition des élèves. Et il n’y avait plus qu’à laisser faire.

« Voilà, vous avez ce qu’il faut. Maintenant, débrouillez-vous, je ne m’occupe plus de vous. »

J’ai mis longtemps à comprendre que cette attitude était rejetante.

Beaucoup le croient encore. En fait, c’est souvent une activité qui n’a pas commencé parce que l’on ne s’en est pas soucié. Alors qu’elle pourrait tant aider les enfants.

Mais en fait, c’était de la peinture libre et non du dessin libre, car le graphisme disparaissait, submergé par la couleur. Et c’était d’autant plus regrettable que j’avais des enfants de trois à six ans. Or, à cet âge-là, le dessin a une très grande importance. C’est un langage.

Il y avait un style de classe : le barbouillage généralisé. Pourtant les enfants étaient heureux et ravis de leurs œuvres.

Mais cela ne me suffisait pas. Je ne m’estimais pas satisfaite. Sans trop savoir pourquoi, je sentais que je n’étais pas dans la bonne voie. J’avais l’impression que mes petits se contentaient de peu et que je ne leur donnais pas assez.

À ce moment-là, j’ai quitté la classe enfantine pour prendre un CP-CE. J’ai continué à pratiquer le « dessin libre » de la même façon. J’accordais encore moins de temps à mon CP parce que, d’une part, je croyais ma présence inutile et, d’autre part, j’avais deux autres divisions. Aussi, les progrès de ma classe étaient-ils presque nuls.

Ressusciter le graphisme

Cependant, au bout de deux ans, en lisant les brochures d’Élise Freinet, j’ai compris que je ne prenais pas du tout ma « part du maître ». En fait, j’abandonnais les enfants.

C’est alors que j’ai « repassé » les dessins. L’enfant avait voulu colorier ce ciel, passer cet orange jusqu’au bord de la feuille... mais il l’avait manqué par maladresse. Alors, je réalisais son idée. Et, déjà, la même peinture prenait un autre air parce qu’elle était plus achevée.

Il faut s’arrêter un moment à cette pratique qui pourrait choquer ceux qui ont l’expérience actuelle de la création artistique enfantine. À cette époque, tout était à inventer. C’était une aventure totale. Le chemin était entièrement à défricher. Même Élise ne savait pas où cela allait nous mener. On ignorait tout des possibilités des enfants. On ne se posait pas de questions à propos de cette intervention. On avait bonne conscience. On aidait simplement les enfants à réussir ce qu’ils avaient entrepris.

En fait, au début, on a le droit (le devoir) d’intervenir à 99%, pourvu qu’on passe rapidement à 90%, puis à 50%, pour finalement aboutir à 10%, en se contentant de n’être plus que le fournisseur des conditions de la réalisation des œuvres.

Mais, surtout, à l’aide d’un pinceau noir, je ressuscitais le graphisme noyé. Et il se mettait à revivre. Je n’avais nullement l’impression de tricher parce qu’il n’était pas ajouté un seul trait qui n’existât auparavant. L’œuvre gagnait en harmonie puisqu’il y avait un équilibre entre le tracé et la couleur qui ne le dévorait plus.

Cependant, il faut reconnaître que la ligne était tout de même plus assurée. Est-ce que, cette fois-ci, je ne donnais pas un trop grand coup de volant dans le sens opposé ? Est-ce que je n’exagérais pas ma part du maître ?

Il y avait alors une unité de production caractérisée par des surfaces colorées cernées de noir, sur un format uniforme (le petit cahier de dessin). Cependant, la technique restait limitative et égalitaire.

Les enfants acceptaient leur œuvre qui était à peine retouchée. Ils la reconnaissaient pour leur.

Cependant, la maîtresse se sentait encore petite maîtresse : elle empêchait les enfants de grandir. Les enfants tournaient en rond. Ils n’avançaient pas. Comment leur faire prendre la tangente ?

S’imprégner de modèles ?

Tout naturellement, j’ai pensé à utiliser l’apport des grands maîtres. J’ai mis au mur toutes les reproductions que j’ai pu (s’il y avait eu un musée à proximité, nous y serions allés). Je n’ai rien dit. J’ai attendu qu’il y ait osmose. Je guettais les œuvres de mes enfants. Je croyais que celles des maîtres allaient automatiquement se refléter dans les créations enfantines. Mais je comprends maintenant que ces œuvres ne devaient pas se trouver dans la ligne de recherches de mes élèves. J’ai eu beau attendre, je n’ai rien obtenu. Aucun miracle ne s’est produit. Il n’y a pas de pédagogie des grands maîtres.

Alors, j’ai tenté autre chose. Pour toutes ces petites filles de six à neuf ans, et avec elles, j’ai essayé de trouver pourquoi ces « images » étaient belles. On disait : « Le jaune va bien avec le rouge » ou bien : « Ici, il n’y a que des lignes droites. Là, que des lignes courbes. »

Les élèves s’ennuyaient. Moi aussi. Et pourtant les tableaux nous plaisaient. Mais les dessins restaient toujours aussi pauvres.

Alors, j’ai voulu leur laisser plus de liberté dans leur méditation. Sur les pages d’un grand cahier, j’ai collé plusieurs reproductions et, dessous, j’ai écrit un commentaire très simple : « Remarque comment le peintre a fait le fond du tableau, c’est-à-dire, ce qu’il y a derrière la dame. D’abord, à droite, des rectangles violets ou verts qui se recouvrent et, à gauche, des lignes courbes jaunes et marron. Toutes ces couleurs se retrouvent dans le vêtement de la dame. »

C’était donner à boire à des enfants qui n’avaient pas soif. Ils ne se sentaient pas de la partie.

Il y avait aussi un cahier de beaux dessins au trait, découpés dans une bande illustrée. À mon avis, ces dessins très frêles devaient bien convenir aux enfants. Mais ils ne se sont intéressés qu’à l’histoire.

Ils devaient regarder les dessins des cahiers. Défense de copier avec le modèle devant soi. Il fallait copier sans le modèle ! Je ne savais trop si je faisais bien, mais je voulais sortir de l’impasse où nous étions engagés.

J’ai essayé aussi des commentaires de tapisseries reproduites dans un hebdomadaire et agrandies par moi, au tableau. Mais les dessins restaient toujours aussi pauvres. Non, rien de ce que j’avais offert ne se trouvait dans la ligne du tâtonnement enfantin. Je ne savais plus que faire.

Et, pourtant, j’avais vu des réussites merveilleuses dans les stages et les congrès. J’avais le mérite d’y croire, de sentir que c’était possible, de penser que, moi aussi, un jour, je saurais.

Il me fallait trouver toute seule ma voie car, dans tous les domaines, à chaque fois que j’avais essayé d’intégrer directement l’expérience des autres, j’avais toujours échoué. Et, ici, il ne s’agissait pas d’une affaire simple. Moi qui croyais, au début, qu’il suffisait de placer l’enfant avec son immense énergie créatrice devant des possibilités de la réaliser, je m’apercevais que, pour que la réaction artistique se produise, il fallait que le maître joue son rôle de catalyseur. Mais personne ne m’avait appris à me faire mousse de platine.

Offrir d’abord la voie du dessin

Alors, j’ai décidé de tâtonner en milieu riche. Je me suis inscrite au stage de Boulouris.

Élise Freinet était là. Chaque jour, pour un nouveau groupe, elle commentait les œuvres de la salle d’exposition. Moi, je trichais, je revenais chaque jour. Et j’ouvrais mes yeux et mes oreilles. Je compris beaucoup de choses et, principalement, qu’il fallait beaucoup faire dessiner et se méfier de la couleur qui mange le trait.

Alors, chez moi, sur fond noir, mes élèves ont commencé quelques dessins au crayon. Et ils les repassaient au pinceau chargé de couleur. Aussitôt, une amélioration s’est produite. Les enfants charmés par l’effet facile (trop) des lignes de couleurs sur le noir se sont mis à fouiller leurs traits, leurs arabesques. Des festons sont apparus, des dentelles sur le dos d’un gros insecte, des constructions précieuses sur les ailes d’un papillon extraordinaire. Parfois, il n’y avait que des lignes sans commencement ni fin. Ou des papillons blancs sur des fleurs impossibles. Cela jaillissait de partout.

Papillons ! Papillons ! C’était bien une métamorphose. J’ai soudain compris qu’à partir de là, tout changeait ; que c’était la ligne, et non la couleur, qui allait déchirer la peau de la chrysalide.

Où allions-nous ? Qu’importe, puisque nous allions certainement quelque part. Par la suite, j’eus la chance de pouvoir visiter l’incomparable « classe artiste » d’Hortense Robic (Saint-Cado, Morbihan). Cela m’encouragea. Et puis, au congrès de Nantes, j’ai vu des peintures sur tissu et des dessins d’Alain Gérard qui m’ont conquise.

Alors, j’ai tenté d’introduire la peinture sur tissu dans ma classe. Très vite, nous nous sommes aperçues qu’il fallait uniquement dessiner par lignes à cause de l’absorption du tissu qui devenait raide quand les surfaces de couleurs étaient trop importantes.

Autrefois, en trois traits, c’était fini. Maintenant, le même dessin tenait l’enfant plus d’une demi-heure. J’avais enfin donné aux enfants la clé des champs où ils allaient pouvoir s’épanouir à leur aise.

Mais que d’années perdues en pure perte ! Que de temps perdu pendant cette longue croissance !

Cependant, il y avait tout de même eu l’utile tâtonnement de la maîtresse et sa vérification d’une pratique pédagogique conseillée inlassablement par Élise Freinet : « Pour débuter, offrir d’abord la voie du dessin. »

Grâce à elle, les camarades avaient trouvé plus rapidement la solution pour devenir mousse de platine.

Émergence d’une personnalité

À ce moment-là, il y avait un style de classe caractérisé par le dessin dans tous les sens. Chaque enfant prenait son crayon et, en avant ! En fait, la personne-classe tournait en rond à la recherche de l’issue. Mais c’était une recherche plus proche du riche domaine des productions utiles. Le tâtonnement en dessin donnait de meilleurs résultats. Et mes cartons commençaient à se remplir.

Et puis, un jour, la « personnalité » est apparue. La classe avait longtemps tâtonné sur fond de couleur (papier noir, tissu). Et puis, soudain, Claudine, une petite fille de huit ans, nous entraîna par ses réussites sur la voie du trait noir sur fond blanc.

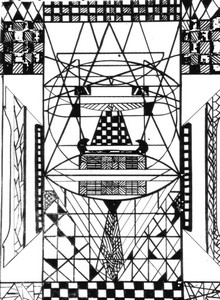

Nous étions, cette fois, dans un plan d’honnêteté totale. En effet, avant Claudine, on ne savait à quoi étaient dues les réussites : à la ligne ? à la couleur ? aux harmonies heureuses et involontaires ? Mais cette fois plus de « tricherie » : « Le dessin était la probité de l’art. » (Ingres)

En fait, la longue recherche incertaine de la classe débouchait sur une ascèse, une sobriété maximale des moyens d’expression : le trait noir, la feuille blanche.

Libérer le geste

L’événement central, ce fut l’agrandissement.

Jusque-là, nous dessinions toujours sur petit format. Il y avait une assez grande générosité de pinceaux et de peinture. Mais le format était étriqué.

Un jour, Claudine avait dessiné une si jolie petite fille que je ne sais trop pourquoi, – sans doute, pour mieux la voir et mieux la montrer –, j’agrandis ce dessin au carreau sur une feuille de 50x60 cm. Ce fut une révélation. Une révélation pour la fillette qui adopta définitivement ce format. Et une révélation pour la maîtresse qui comprit combien la grande surface favorisait l’ampleur du geste de l’enfant. Là, elle était à l’aise. Et les arabesques qu’elle affectionnait pouvaient se dérouler sans contrainte, ni crispation.

Cette fillette entraîna le reste de la classe à sa suite. Comme les autres, elle avait cherché sans trouver. Mais, par hasard, par une conformation particulière de son œil, à la suite de quelque coordination musculaire heureuse, elle avait produit quelque chose d’autre, quelque chose de différent. Et, aux yeux de la maîtresse, quelque chose de mieux. Aux yeux des enfants aussi, d’ailleurs. C’est vrai qu’une belle arabesque bien noire sur fond blanc, c’est beau pour l’œil qui a toujours rêvé de pureté. Et lorsque le feutre permet des tracés d’une parfaite régularité, on peut dire sans hésiter : « C’est vrai que c’est beau. »

Et c’est alors qu’a vraiment démarré, dans cette classe, cette aventure d’art enfantin qui a duré de si longues années.

Agrandir le champ des possibilités

Évidemment, Claudine a développé son idée : elle s’est lancée à fond dans la représentation de petites filles. La classe qui tâtonnait s’est mise à explorer le secteur de l’arabesque qui venait ainsi de se révéler. Et toute la troupe s’est mise à explorer le sentier ouvert par la pionnière.

Mais chacun tâtonnait à sa manière, avec ses caractéristiques personnelles : des muscles de plus ou moins grande tonicité, des possibilités de plus ou moins grande décontraction, des habitudes de pression, une position particulière sur le siège... tout un ensemble de facteurs dont la résultante produisait quelque chose d’unique. Aussi, ce furent de nouvelles productions, de nouvelles découvertes. Et des secteurs voisins de l’arabesque se trouvèrent à leur tour investis sans que l’on y prenne garde.

Mais du noir, sans grand miracle, on passa très vite aux tracés de couleur. La couleur reprenait sa place, une juste place. Et dans les nouveaux secteurs, la maîtrise préalablement acquise donna beaucoup plus rapidement des résultats certains ; d’autant plus que la maîtresse, voyant tout cet élan de recherche, s’efforçait d’enrichir le milieu en offrant des papiers affiches de couleur, des tissus, des papiers transparents sur lesquels on relevait les dessins réalisés sur tableau noir, etc.

Et elle vit se manifester de nouvelles personnalités ; l’ensorceleuse Josiane, la patiente Marie-Ange, la miniaturiste, l’intrépide Josée... Et le champ des possibilités s’en trouvait, à chaque fois agrandi. Des oiseaux s’envolèrent, des arbres surgirent, des personnages naquirent...

Et, bien vite, la fièvre de nouvelles connaissances devint si grande et la pression telle que l’institutrice qui avait des soucis d’enseignement, dut s’arc-bouter contre la porte pour contenir la marée de dessin et l’empêcher de tout envahir.

La part du maître

Elle s’est trouvée très rapidement réduite à 10%. Évidemment, la personnalité de l’enseignante a de l’importance. Tout dépend de ses désirs. Si elle n’en a pas, elle crée le désert. Celle-ci n’était pas indifférente à l’art. Contrairement à d’autres camarades qui s’intéressaient plutôt au graphisme ou à l’illustration de textes ou à l’aspect psychothérapeutique... c’est l’aspect esthétique qui la motivait principalement.

Mais il n’y a aucune crainte à avoir : quelle que soit la raison de la mise en route de l’activité, si elle a les moyens de se développer, elle investira tous les domaines. Parfois à la grande surprise de l’enseignant qui n’aurait su y penser.

Elle avait été séduite par les expositions des congrès. Elle aurait aimé que sa classe devienne à son tour « classe-artiste ». Elle voulait offrir cette possibilité à ses élèves. Cependant, elle était trop éprise de liberté pour faire pression sur elles afin d’obtenir ce résultat.

En fait, si leurs œuvres ont connu par la suite tant de succès dans les expositions et si elles ont été les plus reproduites dans la revue « L’art enfantin », c’est parce qu’elles avaient bénéficié d’une atmosphère de liberté supérieure.

Jamais la maîtresse n’a fourni de thème. Jamais elle n’a fait de suggestion. Ce qui l’intéressait prodigieusement, c’était de voir ce qui pouvait se passer si elle se contentait d’être un catalyseur. Elle se préoccupait avant tout d’ouvrir grand l’espace et le temps. Et d’accueillir large.

Elle se mettait au service des enfants. Elle ne donnait qu’un conseil : « Avant de passer une couleur à côté d’une autre, on attend que la précédente soit sèche. »

On pourrait s’en étonner. Mais j’ai réalisé une enquête auprès de 380 enfants de la région rennaise pour savoir ce qui était beau à leurs yeux. Je leur ai présenté une centaine d’œuvres parmi lesquelles ils devaient choisir les cinq plus belles et les cinq plus « moches ». Et, à la fin, j’ai compris que, pour eux, le beau, c’était ce qui était propre, soigné... et qui avait demandé beaucoup de temps. Or, par hasard, sans le savoir, elle se plaçait dans les critères de réussite des enfants.

Elle n’avait qu’une exigence : « Quand on s’est servi d’un pinceau rouge, on le remet dans le pot rouge. »

Elle avait un grand souci d’organisation. Elle tenait à ce que les peintures soient toujours propres et les préparait avec soin. Elle offrait une gamme très étendue de couleurs (une cinquantaine).

Elle récoltait de vieux albums pour proposer une grande variété de formats et de grandes feuilles de papier kraft pour les peintures collectives.

Chaque enfant avait devant lui quatre crayons à bille de couleur.

Au bout de plusieurs années, elle avait obtenu de la municipalité, deux grandes tables avec des tiroirs où se trouvait rangé le matériel.

Les dossiers des élèves étaient rangés sur les longs appuis de fenêtre, adéquatement utilisés.

L’atelier était constamment en place au fond de la grande classe et les fillettes y accédaient aussi pendant le temps libre : récréations du matin, de l’après-midi et temps d’après-cantine.

Le temps fait beaucoup à l’affaire. C’était une classe multi-cours : CP-CE1-CE2 qui a subsisté pendant vingt-trois années. Quand les petites arrivaient au CP, elles se trouvaient immédiatement placées dans une atmosphère de créativité et s’investissaient à leur tour. Elles avaient le temps de tâtonner longtemps avant de parvenir à leur tour à la maîtrise.

Un élément important, et peut-être décisif : l’affichage. L’institutrice soignait beaucoup l’exposition des œuvres. Elle se souciait avant tout d’ouvrir grand le champ de liberté. Elle ne privilégiait pas la pionnière. À côté de ses œuvres, elle plaçait une grande variété d’autres formes originales. Ainsi, les fillettes ne cherchaient pas à plaire à la maîtresse parce qu’elles ne savaient pas ce qu’elle aimait. Et ce qu’elle aimait par-dessus tout, c’était leur liberté. En fait, les enfants ne se souciaient pas d’être exposées. Ce qui comptait pour elles, c’était la nouvelle œuvre à réaliser.

Dès qu’un minimum de bonnes conditions étaient réunies, cela fonctionnait. Aussi, les « classes artistes » ne manquaient pas en France.

Les enfants en étaient bénéficiaires. Détente, équilibre et ... règlements de problèmes psychologiques sous forme symbolique. Cela se produisait même dans les classes qui n’allaient pas aussi loin – souvent par insuffisance organisationnelle du maître –. Cependant, il suffisait que le dessin ait une large place dans les activités pour que tous ces phénomènes se manifestent. Souvent, d’ailleurs, en dehors de tout souci esthétique.

Par la suite, beaucoup d’enfants sont devenus sensibles à l’art parce qu’ils avaient été de la partie. Comment penser à une éducation artistique si, à aucun moment, les enfants n’ont été acteurs de leur expression ?

Ce qui ressort de cette aventure « artistique », c’est que, dans ce domaine comme dans les autres, les enfants ont des potentialités qui peuvent se réaliser si les enseignants ont des désirs. Mais comment les leur faire acquérir ? Comment les convaincre de la nécessité de l’expression artistique ? Et comment organiser la suite des activités scolaires pour que les enfants puissent découvrir successivement des domaines qui pourraient leur convenir et qui pourraient leur permettre d’être reconnus et de trouver leur place ? Tout en leur ouvrant des champs de plaisirs de vivre, cela contribuerait à leur former une personnalité équilibrée qui favoriserait leurs apprentissages.

Il n’y a pas d’apprentissage à accomplir. Il suffit que les chemins soient largement ouverts, largement offerts. Comme un sculpteur qui dépouille la Vénus enfermée dans le bloc de son marbre superflu, le temps, le groupe et la liberté aménagent suffisamment l’environnement pour que, par ses réalisations, l’enfant se réalise.

Jeannette et Paul Le Bohec, 35520 La Mézière

Texte paru dans Coopération Pédagogique N°82, Mai 1995

Texte paru dans le Nouvel Éducateur n°74, Décembre 1995, p.3-10

Texte paru dans le Bulletin des Amis de Freinet N°82, Mars 2005, p.14-19

Défense de l’esprit d’école

Oui, il y a un esprit d’école au sein de notre École Moderne. Il y a un esprit d’école dans toutes les classes qui sont arrivées à une certaine maturité artistique, et dans celle de J. Le Bohec tout spécialement. Toutes les œuvres de Trégastel sont caractéristiques d’une technique, d’une mise en page, d’un choix de thèmes, d’une palette, d’une atmosphère de délicatesse et de pureté qui est comme un parfum d’enfance.

Si l’on entre dans le détail de la technique elle-même, il est facile de relever des données typiques :

– une ligne frondeuse, systématiquement volubile dans ses développements décoratifs, presque toujours en boucles reformées, riches d’une spontanéité qui domine la technique primaire pour atteindre un lyrisme plein des grâces de l’ingénuité. C’est tout un art déployé pour enlever de la raideur au simple trait, lui donner légèreté et souplesse. C’est tout un monde évocateur des splendeurs tissulaires, sous l’œil fantastique du microscope, un univers de petites choses où la délicatesse et la subtilité ont un langage secret. On n’en finirait pas de découvrir les richesses de ces créations rendues par une telle modicité de moyens, une application et une minutie de brodeuse, une sensibilité féminine, à fleur d’un pouvoir de genèse et d’une grâce première indétrônable.

– la couleur qui accompagne ces œuvres est toujours calculée semble-t-il pour laisser à la ligne sa plus grande chance d’expression, elle s’intègre par le jeu du stylo bille ou du pinceau à texture même de la broderie, soit qu’elle propose la chaleur d’un fond uniforme ou les aplats venus comme des perles colorées dans le travail méticuleux de l’orfèvre (voir Art Enfantin mars-avril 1964).

« Les thèmes, nous dit Jeannette Le Bohec, varient peu et se répètent au cours des saisons. » C’est exact si l’on s’en tient au simple sujet d’inspiration : les oiseaux, les fleurs, les arbres, les maisons, les héros de légendes enfantines sont de tous les pays et de tous les climats, au gré de la ronde des saisons. Mais c’est dans les infinis détails que se prodigue une verve qui n’est jamais à court d’invention, qui ordonne, choisit, propose mille façons d’honorer la sensibilité, l’ironie, la tendresse. Il faudrait le poème pour dire par exemple l’exubérance calculée des chevelures au-dessus des visages ronds et plats et impersonnels qui dominent les petits corps graciles de poupées à l’anatomie rudimentaire. C’est ici une sorte de parti pris de figuration comme les figures en profil des égyptiens ou les divinités de la brousse africaine. Les arbres ont une feuillée ordonnée, contenue, qui laisse à l’œil le plaisir de voir chaque chose, même au cœur de la forêt. Les papillons, les fleurs s’inscrivent dans une symétrie sans reproche comme roses de cathédrales gothiques. Il y a dans toutes ces créations un sens de si totale perfection, de si subtile responsabilité, que la technique s’efface devant ces impondérables qui sont façon spirituelle de faire un bouquet, offrande inlassable d’un cœur qui a toujours à donner.

Oui, il y a un esprit d’école à Trégastel. On pourrait par l’analyse montrer qu’il y a pour chacune de nos classes artistes des qualités intrinsèques qui, sur le plan technique et culturel personnalisent les créations d’une classe vouée au dessin libre.

Élise Freinet, extrait d’un projet de B.E.M. (Bibliothèque de l’École Moderne), Février 1964