Dans le n° 6 de L’Éducateur de 1978-79, Henri-Noël LAGRANDEUR interpellait l’I.C.E.M. sur l’absence habituelle dans les expositions des « dessins bruts naturels » : Mais ne sont-ils pas aussi culturels, à leur manière, que les dessins plus élaborés ? Paul LE BOHEC qui a vécu l’évolution de « l’art enfantin » en pédagogie Freinet donne son point de vue.

La question que pose Henri-Noël LAGRANDEUR sur notre part réelle dans les productions des enfants ne me semble pas très claire. Mais on peut s’en servir pour prétexte d’une réflexion à reprendre ou à développer dans le mouvement. Il est certain que des idées comme « la question du beau » ou « la place des expositions d’art enfantin dans les congrès » reviennent régulièrement sur le tapis. Aussi un historique des attitudes successives de l’École Moderne vis-à-vis de l’art enfantin serait peut être utile.

Avant toute chose, il y a eu principalement chez Élise FREINET – dont on ne reconnaîtra jamais assez les mérites – la volonté d’agir pour que les classes populaires puissent accéder aux jouissances artistiques.

On ne peut s’imaginer l’aridité du désert artistique dans lequel vivaient les enfants des classes laborieuses, entre les deux guerres par exemple.

Le nouvel an nous apportait le calendrier des Postes que nous choisissions longuement pour faire durer le plaisir et les cartes de bonne année qui nous comblaient de bonheur. En dehors de cela, il y avait les brillances de l’église, pour ceux qui y allaient. Mais, pour le reste, c’était le désert absolu. Et là, il y avait une injustice fondamentale à réparer.

Aussi, une des premières luttes à mener c’était de prouver que les enfants étaient capables de beauté. Et cette idée n’est d’ailleurs pas encore totalement acceptée. Assez récemment, dans une cour de récréation, j’ai entendu une fillette de dix ans demander à sa maîtresse : « Madame... Et entre les branches de l’arbre et le bord de la feuille, qu’est-ce que je vais mettre maintenant ? — Maintenant, tu vas mettre du bleu. »

Et cette institutrice, presque totalement incompétente en art n’imaginait pas une seconde que l’enfant pouvait en savoir plus qu’elle sur ce sujet, ni surtout qu’elle puisse avoir un avis personnel.

Donc, il y avait à prouver que les enfants étaient capables de produire des choses acceptables pour les adultes.

Alors, on a commencé par la peinture que l’on fabriquait à partir de couleurs achetées en vrac dans des drogueries, en ajoutant de la dextrine achetée en pharmacie et du lait. Et l’on collait cela sur du papier d’emballage.

Puis la peinture en poudre est apparue, beaucoup plus facile d’emploi. Et à elles seules, ses couleurs faisaient merveille dans la grisaille des jours quotidiens. Alors, on a vu de belles peintures, de beaux dessins dans les expositions.

Au début même, les maîtresses (1) intervenaient pour finir le travail. Elles « repassaient » les peintures. Il s’agissait de suppléer à la maladresse des enfants. C’était la part du maître. L’enfant avait vraiment voulu réaliser cela. Mais un coup de pinceau maladroit avait recouvert, par endroits, le trait noir. Et entre le rouge et le bord de la feuille, il restait du blanc parce que l’enfant n’avait pas pu remplir ces trous. Alors, on allait pour lui jusqu’au bord de la feuille.

Et la peinture y gagnait en netteté, c’est évident.

Il y a eu aussi l’agrandissement. La maîtresse agrandissait, au carreau, des dessins « valables », mais de dimensions trop limitées. Il s’agissait de sortir l’enfant de ses pratiques d’économie de surface et de geste.

Cette part du maître n’était nullement ressentie comme une tricherie. Elle se faisait en toute bonne conscience, en toute responsabilité. C’est que les enseignants avaient également à tâtonner pour un perfectionnement de l’attitude éducative vers une finalité qu’ils n’entrevoyaient d’ailleurs que très confusément.

Ce passage a été néanmoins très positif parce que, peut-être au vu des beautés exposées, beaucoup d’autres maîtres s’y sont mis.

Heureusement, par la suite, on a découvert autre chose. En faisant une place plus grande à l’art à l’école, on a permis à l’enfant d’expérimenter. Et on s’est aperçu que la quantité d’expériences apportait la maîtrise.

Et l’accusation de tricherie aurait pu alors tomber d’elle-même. Mais, en fait, ça paraissait tellement incroyable que la suspicion était grande. Nous nous souvenons d’une conférence pédagogique sur le dessin où les peintures exposées provoquèrent une réaction violente : « Ouais, ça, c’est 95 % du maître, 5 % de l’enfant ! » Il fallut proposer de travailler devant huissier et inviter les gens à assister à la prochaine rencontre pédagogique. Deux personnes vinrent. Cela suffit.

Donc, une première bataille avait été menée par Élise FREINET et ses collaboratrices qui avaient eu, d’abord, à se prouver à elles-mêmes, que l’enfant était capable de produire, de lui-même, de la beauté. Sa créativité devait être reconnue au lieu d’être niée. Et il y avait une telle luxuriance dans les expositions des congrès qu’on ne pouvait qu’en être convaincu. Et cela donnait en outre le désir de le vérifier par soi-même.

Historiquement c’est cela qui a été important.

N’oublions pas aussi que chaque congrès était une fête. Chacun dans son secteur était en butte à de telles difficultés que ça lui réchauffait le cœur et le courage de voir toute cette joie enfantine. Car, en ce temps-là, les enfants pouvaient être joyeux dans nos classes.

Précisons qu’il n’y avait pas tricherie aux yeux de l’enfant. Une enquête assez récente nous l’a prouvé (congrès de Clermont). Pour l’enfant, c’est net : ce qui est beau, c’est ce qui a été bien exécuté, ce qui a demandé du travail, du soin, du temps. On dira qu’il baigne dans l’idéologie environnante. Qu’importe ! puisque ce sont là ses critères de réussite, c’est par là qu’il doit commencer. Il doit d’abord réussir suivant ses critères à lui, même s’ils lui ont été imposés de l’extérieur ; en attendant qu’il ait le droit et le temps d’accéder à ses critères personnels, à ses joies faites d’investissements profonds qui ne trouvent plus alors d’autres motivations qu’à l’intérieur de lui-même.

Évidemment, cette position peut être dangereuse puisque un dessin doit « ressembler » et qu’une peinture doit être léchée. Mais, heureusement, là se place, une nouvelle fois, la part du maître qui discerne un peu mieux le but qu’il poursuit.

Car les maîtresses ne sont pas restées sur place. Elles ont été, chemin faisant, introduites au plan des jouissances esthétiques pour les enfants. Ce qu’elles faisaient par devoir, par bonne conscience d’enseignantes École Moderne, leur a apporté un plaisir qu’elles ne soupçonnaient pas. Car elles n’étaient pas du tout « artistes » à l’origine. Elles étaient dévouées, elles faisaient confiance. C’est tout. Mais elles ont tout naturellement cherché à développer ce plaisir nouveau, à s’informer, à comprendre. Parallèlement, un développement des techniques d’impression a permis la diffusion des œuvres d’art dans le public. Et, de ce fait, la vision des enseignantes s’est élargie. Elles sont devenues beaucoup plus acceptantes. Et des domaines nouveaux ont pu apparaître parce qu’elles les admettaient au lieu de les interdire (oh ! elles n’interdisaient pas oralement, mais les enfants sentaient intuitivement ce qu’elles pensaient).

Et il est évident, maintenant, que les jeunes enseignants qui ont accès à Charlie Hebdo, à la B.D., aux posters, à la diffusion de la peinture explosive actuelle, sont encore plus ouverts à ce qui peut arriver. Ça pourrait être parce que c’est la mode – et il y a des modes sclérosantes –, mais c’est surtout parce que c’est la réalité.

C’est la réalité de l’art actuel qui traduit maintenant toutes les angoisses, les questions, la dégringolade des anciennes certitudes, le désespoir de la vie actuelle. La fonction principale de l’art, c’est de témoigner, de dénoncer, de souligner, de révéler. C’est aussi de permettre le cri.

Aussi, nous, enseignants, nous pouvons être conscients de tout ce que peut recouvrir l’acte de dessiner ou de peindre (2). Nous pouvons maintenant poser là-dessus la grille à cinq trous (3) sans en négliger aucun.

Cela suppose presque une acceptation totale qui était peut-être imprécise et intuitive au départ et peut maintenant être clairement comprise. On sait maintenant que les tenants de l’art enfantin sont restés constamment dans la même visée : donner plus de libertés de créer et faire en sorte qu’elles soient de plus en plus respectées. Le cap à tenir était imprécis au départ, mais la brume s’est dissipée.

En témoigne, par exemple, une réunion « art enfantin » que nous avions faite en Bretagne. On s’était posé la question : « Qu’est-ce qui est beau aux yeux de chacun de nous ? Qu’est-ce qu’une belle œuvre enfantine ? »

Et il y avait eu une sorte d’unanimité dans les réponses : « C’est ce qui est vrai, authentique, ce qui appartient vraiment à l’enfant, ce qui est vraiment son expression. »

Aussi, on peut montrer maintenant les D.B.N. (dessins bruts naturels). Si on l’avait fait avant, l’art enfantin n’aurait pas existé. Mais maintenant la démonstration des possibilités des enfants a été suffisamment réalisée. Elle était nécessaire. Elle ne l’est plus. On est disponible pour aller plus loin, en se souciant, par exemple, d’une plus grande vérité. C’est vrai cependant qu’on a encore besoin que ce soit la fête au congrès. On est exposé à de telles avanies dans la vie qu’on a besoin de reprendre son souffle.

Mais on peut accepter les D.B.N. parce qu’ils témoignent d’une double réalité. On peut montrer maintenant les dessins bruts et le tâtonnement parce que l’opinion est capable de dépasser la recherche d’un résultat esthétique. Le public est peut-être devenu, dans son ensemble, plus éclairé, plus adulte.

Il est juste de dire, tout de même, que dans un mouvement se fondant sur la dynamique du courant, on devait avoir souci de montrer le tâtonnement. Cela s’est fait dans les genèses. Mais on savait qu’au bout du compte on aboutirait à la maîtrise du sujet. On n’a guère publié de tâtonnements picturaux parce que cela coûtait cher. Cependant, dans les congrès, on a souvent vu les étapes qui conduisaient à la belle œuvre, à partir d’un départ plutôt quelconque. Maintenant, on accepterait peut-être de montrer les balbutiements sans être assuré de voir la belle fleur s’épanouir au bout du chemin.

On va pouvoir aller plus loin car on peut percevoir, mais seulement à partir d’une très nombreuse production, le tâtonnement de l’inconscient. Jusque-là, nous ne pouvions même pas en pressentir l’existence. On en restait au tâtonnement qui conduit à la maîtrise technique.

Cela nous amène à observer une deuxième réalité : le dessin peut être aussi un cri. Dans une école et une société où tout langage oral ou écrit est corseté et chargé de chaînes, les dessins ou les graffitis permettent l’expression de la parole qui n’a jamais été aussi fortement canalisée.

Si l’école les interdit, les graffitis s’épanouiront hors les murs, sur les murs. Si l’enseignant est solide, il leur permettra de s’installer dans les murs.

Et ceux qui les reçoivent dans leurs classes ont besoin d’en témoigner. Qu’ils en témoignent ! Et que nous devenions assez forts les uns et les autres pour regarder cette réalité du désespoir et de la souffrance dans notre société névrotique où la parole n’a plus d’issue qu’à culpabilité (drogue, délinquance, folie, maladie, nihilisme, violence).

Partout où l’enseignant est assez fort pour accepter la liberté totale d’expression, la parole profonde peut surgir. Et même au primaire.

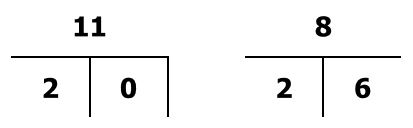

Michèle LE GUILLOU, du Finistère, a recueilli 3 000 dessins en deux années successives (CM1 puis CM2). Et à 80 %, ce n’est que l’expression de fantasmes qu’on pourrait dire délirants, s’il n’était pas dangereux d’utiliser ce terme. Parce qu’on n’a pas encore compris ou accepté que le fantasme, le délire est naturel à l’être humain. Et, en suivant ces dessins, on perçoit parfois clairement ce tâtonnement de l’inconscient dont on n’a pas à se préoccuper, sauf à le respecter.

Mais dans cette production, il y a aussi 20 % de « beaux » dessins, de dessins soignés, de belles mariées, de belles filles, de beaux oiseaux. Et, en fin d’année, les fantasmes les plus échevelés commençaient à se soucier, tout naturellement, d’élégance (4).

Alors c’est clair, on va tout prendre comme ça vient. On va tout accepter. Alors on sera encore dans le mitan du lit de la trajectoire.

Paul Le Bohec

Texte paru dans l’éducateur n°5, 30 novembre 1979, p.29-30

(1) Car ce sont généralement les institutrices des petites classes qui ont commencé.

(2) Ceux qui sont vraiment intéressés par la question pourront faire l'effort de relire les deux articles : « Peindre ? » et « Peindre ! », L'Éducateur n° 13 de mars 75 et n° 19-20 de juin 75).

(3) Étude objective, étude subjective, survie, communication, projection. LE BOHEC Paul, La grille à cinq trous, l’éducateur n°14, avril 1973, p.1-4. (Note de Monique Quertier)

(4) Parce que c'est naturel pour certains d'aller vers une certaine perfection de la forme. Les enfants, les adolescents et même les adultes portent cela naturellement en eux. Pour un atelier de peinture d'un I.U.T., un professeur de dessin de l'U.E.R. d'art plastique nous disait : « C'est formidable. Mais comment faites-vous ? Vous ne saviez rien des invariants plastiques et pourtant ce que vous faites tient debout. Ça ne se casse pas fa gueule. » Alors, s'il faut accepter les D.B.N. c'est par respect pour ce qu'il est possible de réaliser, en particulier dans les trop difficiles conditions de l'enseignement du dessin dans les C.E.T. et les C.E.S. Qu'est-ce qui apparaîtrait dans d'autres conditions scolaires et politiques ?