Petites réflexions sur l’enseignement scientifique à l’école primaire

Si nous avons posé un jour la question du bonheur, c’est pour tenter d’y répondre. Mais le sujet est vaste et la tentative bien téméraire. Aussi, plus modestement, et plus sagement, devons-nous essayer d’en dégager les éléments, la synthèse venant par la suite.

À ce sujet, je me pose une question :

« Notre pédagogie permet-elle de satisfaire un des besoins fondamentaux de l’homme : le besoin de savoir ? »

Mais qu’est-ce que le savoir ?

La réponse doit certainement se trouver dans les livres. Pour cette fois, je voudrais la chercher dans la vie. Il ne s’agit pas, pour moi, d’ébaucher quelque théorie de la connaissance. Je voudrais simplement que l’on nous aide à y voir clair pour savoir ce que nous devons faire dans nos classes du premier degré. Je livre ici une opinion qui pourrait éventuellement servir de point de départ pour une discussion large et fructueuse.

Comme je ne puis parler que de ce que je connais, je vais prendre un exemple personnel – on voudra bien m’en excuser.

Comment ai-je su d’où provenait le beurre ?

a) Ma grand-mère m’a peut-être conté, dans ma prime enfance que ce génie bienfaisant naquit des amours tumultueuses du Roi Layt et de la Reine Bahrat. Mais il ne m’en est rien resté.

b) Je crois plutôt que c’est mon père qui, répondant à une de mes innombrables questions, me donna, le premier, le renseignement.

c) Aussi, quand le maître entreprit d’en faire la démonstration, à l’aide d’une petite baratte qu’il avait confectionnée, je « savais » déjà. Mais ma connaissance de la question en fut considérablement augmentée lorsque, à la suite de je ne sais quel tour de passe-passe, des flocons de beurre apparurent à la surface du liquide : j’avais vu, de mes yeux vu.

d) Cependant, je ne connus vraiment la chose que lorsque je fabriquai moi-même du beurre : en revenant de l’école, je secouai, tout au long du chemin, le reste de lait que le maître m’avait rendu (j’avais été le seul fournisseur) et soudain je poussai un cri :

« Eh ! Les copains ! J’ai fabriqué du beurre. »

Les circonstances de l’événement

Je ne me souviens plus du tout dans quelles conditions mon père me renseigna.

Le souvenir de l’expérience réalisée en classe est également très flou (nous étions 55 et cela se passait à 4 mètres de moi). Mais je revois encore exactement l’endroit où je me trouvais, la couleur de la bouteille, les trois camarades qui m’accompagnaient et la grille du jardin voisin dont le propriétaire était un homme moustachu qui boitait.

Et c’est seulement à ce moment-là que le fait s’intégra vraiment à mon être.

À mon avis, il semble donc qu’il y ait plusieurs degrés de la connaissance.

A) La croyance en une légende

La légende est une source d’information très sujette à caution. En effet, elle a eu souvent pour base des événements réels. Mais ils ont été tellement transformés par l’imagination des conteurs successifs ; le réel et l’irréel y sont si étroitement mêlés qu’il est impossible de considérer la légende comme un moyen sérieux d’information.

Mais elle a pu être autrefois la formation d’hypothèses, de questions, de constructions de l’esprit empruntées à la logique de ce temps-là et pour aujourd’hui un témoignage de l’état de la pensée des hommes de jadis. Chaque conteur apportait le fruit de ses expériences ; il acceptait le canevas et l’utilisait pour exprimer ses propres découvertes.

B) La croyance en une personne sérieuse

Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu. On écoute volontiers les témoins dignes de foi et les gens d’expérience. Ceci explique le succès des reportages, des récits de voyages ou d’aventures réellement vécues. Aussi devrait-on croire le maître qui a beaucoup vécu ou qui a beaucoup lu.

C) La connaissance par les yeux

Accéder aux faits par le truchement d’un professeur ou d’un auteur c’est bien, mais l’accès direct à ces faits est infiniment supérieur. Il procure une bien meilleure connaissance. La preuve en est que beaucoup de gens, les enfants surtout, veulent voir (pour croire). Ils bousculeraient père et mère pour être au premier rang. – Combien de jeunes garçons ont payé de leur vie, pendant la guerre, leur désir de voir de leurs yeux ? – Voir, c’est se passer d’intermédiaire. Mais il s’agit ici de vision directe et non pas d’un ersatz de vision, de la vision au second degré que donne la photo, le cinéma ou la télé.

Pour égaler la réalité, il manque, à la photo la plus parfaite, la fraîcheur de l’air, la rumeur ambiante, le brin d’herbe qui frémit entre deux pavés – le mouvement, les reflets, les nuances – il manque l’éclat du ciel – le bifteck-frites qui n’a pas très bien passé – le doigt de pied trop serré et jusqu’au souvenir de l’amourette enfantine qui occupait l’esprit à cet instant précis.

Chaque fait s’inscrit en nous au moyen de multiples connexions et la photo n’apporte souvent que des rapports d’ombre et de clarté.

Le cinéma apporte en outre le mouvement, mais c’est encore insuffisant.

Quant à la télévision, elle est dangereuse à plus d’un titre. Ce n’est pas le lieu d’en faire une critique complète, mais on peut dire qu’elle n’exige que des pantoufles. Elle ne permet pas de conquérir son plaisir. Et ce plaisir ne peut être ni sain, ni pur, ni total parce qu’il n’est pas l’aboutissement d’un effort. La télé apporte la paresse. Non, les moyens audiovisuels ne rentrent pas dans la catégorie des moyens directs de la connaissance. Ils restent de seconde zone. Et ils postulent en outre la passivité alors que l’élément fixateur de la connaissance, c’est la tension, c’est l’effort.

D) La connaissance par l’action

Nos idées sont, dit Marx, le reflet du monde extérieur sur notre cerveau. Il semble que c’est, dans l’action, que le plus grand nombre de circuits de notre être se trouvent en relation avec le milieu, tout en restant en connexion les uns avec les autres. C’est là que nous sommes entièrement concernés (Concerner = avoir rapport à).

Pour l’enfant, comme pour l’adulte, la main n’est-elle pas le plus sûr moyen de connaître ? Dans le passé des hommes au fond des âges, n’est-ce pas l’outil primordial, celui qui a permis à l’humanité d’accéder à un palier supérieur ? Et dans le passé d’un homme au fond de son âge, n’est-ce pas aussi la main ?

En résumé, après entendre, écouter (ausculter), voir, il y aurait donc agir, éprouver par la main.

Voici donc grossièrement analysées, quatre façons de connaître. J’aimerais maintenant proposer une petite étude des rapports de l’École Moderne avec ces quatre paliers de la connaissance.

1°) Légendes, contes, etc.

La création enfantine – littéraire et artistique – est l’une des bases et des originalités de l’École Moderne. D’aucuns pensent « l’une de ses tares ». Cependant, je suis persuadé, sans bien pouvoir l’expliquer, que, là aussi, nous avons raison ; nos techniques d’expression libre sont fondées et nous devons rendre hommage à la clairvoyance d’Élise Freinet qui a su nous entraîner si loin dans cette voie. Je serais heureux que quelqu’un puisse se livrer à une étude sérieuse du bien-fondé de la création enfantine, comme Monsieur Vuillet l’a fait pour la méthode naturelle de lecture.

En attendant, je propose ici ma petite explication. J’appelle aussitôt Aragon à mon secours. Voici ce qu’il dit « à ses chers amis qui se croient (sur lui) des droits idéologiques » :

« À mon sens, en France, le réalisme socialiste ne saurait, comme, peut-être, il y a des esprits dogmatiques pour le réclamer, mener une bataille à lui tout seul, éliminant tout ce qui n’est pas lui-même et, par là, avançant par une démarche politique qui, toujours, évite la rupture entre l’avant-garde et la masse, le réalisme socialiste, tout au contraire doit maintenir le contact, assurer la continuité de la littérature nationale. » (J’abats mon jeu, Éditeurs Français Réunis).

Et Jean Marcenac, commentant dans France-Nouvelle du 12 novembre 1959, ce dernier livre d’Aragon, écrit :

« Qu’on y regarde bien, ceci n’est que la traduction, en un impératif littéraire du double, strict et difficile devoir qui est celui des communistes par rapport au passé et au présent : continuer la France, faire la France. »

Il me semble que ces paroles pourraient s’appliquer au domaine pédagogique. Nous pourrions relire ces deux citations de cette façon :

« À mon sens, en Pédagogie, l’esprit scientifique... »

Oui, il y a des esprits dogmatiques pour vouloir brûler les étapes et qui « érigeant leur impatience en argument théorique » voudraient réduire ou éliminer les premiers paliers pour arriver directement à la Formation de l’esprit scientifique. C’est peut-être cette hâte qui se trouve à l’origine de leurs échecs. Ils veulent supprimer la marche à quatre pattes.

Nous avons, nous pédagogues, le double, strict et difficile devoir de continuer l’enfance, de faire l’homme.

Certes, nous voulons que l’enfant ne reste pas ce qu’il est. Nous avons pour lui de hautes ambitions. Nous voulons qu’il monte et qu’il acquière l’esprit scientifique. Mais nous devons nous aussi « nous faire une raison ». Si nous voulons éviter la rupture, si nous ne voulons pas perdre le contact, nous devons partir de ce qu’il est.

Pour cette raison, je crois que la démarche de l’École Moderne est sage et juste.

Nous pratiquons l’expression libre pour des raisons pédagogiques, psychologiques, psychothérapeutiques, etc., raisons qui suffiraient à elles seules à en justifier l’introduction dans nos classes. Mais j’ose ajouter : pour des raisons scientifiques.

Nous laissons les enfants créer des contes ; nous les laissons s’emparer d’un événement, broder dessus, s’approprier un thème en y incorporant, comme les conteurs d’autrefois leurs découvertes personnelles. Nous leur donnons ainsi l’occasion de se raconter, de se libérer de leurs angoisses en les exprimant. Mais nous leur donnons aussi le moyen et l’habitude de formuler des hypothèses, des suppositions, des questions et de proposer des solutions, fussent-elles au départ abracadabrantes.

Laissons-les accéder à une culture enfantine de transmission orale (Ams-tram-gram – Pain pas, ni caille). Elle est de leur âge. Laissons-les la prolonger par leurs propres œuvrettes. Cette littérature d’enfants n’empêchera pas la culture littéraire future. Au contraire même, elle la favorisera.

Laissons-les également accéder à une culture scientifique de degré préparatoire. Elle me paraît constituer une étape utile, sinon nécessaire. De même que, d’après certaines théories, la croissance d’un être humain résume la croissance de l’espèce, la progression en qualité et en perfection de l’esprit d’un homme résume peut-être la progression de l’esprit de l’humanité. C’est pourquoi il est peut-être utile et nécessaire de voir se formuler très tôt chez l’enfant des explications du monde même si les faits réels qui les sous-entendent sont dérisoires par leur nombre et leur importance.

Alain a dit, je crois : « Laissez l’enfant dans les contes, il s’en sortira. » L’école a toujours fait sa place aux contes, mais aux contes de l’adulte, aux contes du dehors qui ne sont pas adaptés à l’enfant, à l’enfant-de-l’instant-où-il-les-entend. Ces contes peuvent être terriblement traumatisants par leur brutale intrusion dans les jeunes consciences (N’est-ce pas Obratzov qui disait : « Le Petit Chaperon Rouge, c’est le nazisme ? »)

À ces contes dangereux, nous préférons infiniment, et pour de multiples raisons, les contes créés en classe. Ils peuvent être l’expression des rapports de l’enfant avec son milieu et offrent à chacun l’occasion de soumettre, sans en avoir l’air, ses conclusions, ses déductions, ses explications, à la critique de ses pairs.

Peut-on, sans danger, laisser les enfants aller sur ce chemin ? Oui, sans crainte aucune, leurs yeux se dessilleront d’eux-mêmes. II n’y a aucune crainte de les voir s’enfermer dans un infantilisme définitif. En veut-on une preuve ?

S’il est facile d’obtenir des créations originales dans les petites classes et qui séduisent justement les adultes par leur fraîcheur, leur naïveté, leur conception ingénieuse et puérile du monde, il est par contre plus difficile d’obtenir de semblables résultats après 8 ans.

En effet, l’enfant perd peu à peu de sa naïveté ; les jours après les jours lui apportent de l’expérience et des petites quantités de réel additionnées produisent un beau jour un changement de qualité de l’esprit enfantin.

Est-ce à dire qu’après 8 ans, il n’est plus de « littérature d’enfant » possible ? Non bien sûr, mais elle doit être d’une autre qualité. Il ne s’agira jamais d’abstraire complètement la part du rêve, mais de la conserver comme dimension possible du réel. Les savants soviétiques ont su rêver et l’idéalisme de 1911 est devenu le réalisme de 1959. D’ailleurs, quiconque émet une hypothèse risque de sortir du réel.

L’École Moderne qui a obtenu le succès que l’on sait dans les petites classes n’a pas résolu le problème de la création enfantine après 8 ou 9 ans, À cela, plusieurs explications sont possibles. Les programmes sont plus exigeants, le cadre dans lequel on se trouve enserré est plus étroit ; les enfants « seraient » plus tournés vers le réel. Cependant je pense qu’Élise Freinet a raison d’essayer de susciter des œuvres à ce stade également (Voir le Voyage dans l’espace, de l’École Freinet). L’imagination n’est pas toujours folle. Au lieu d’être en retard, elle est souvent en avance ; elle est quelquefois une première étape (voir la Science-fiction). Mais dans les classes moyennes, nous manquons de pionniers et d’expérience.

Et pourtant n’est-ce pas l’une des tâches de la classe ? En lecture, le juste milieu se trouve entre un excès d’analyse et un excès de synthèse. À l’école, le juste milieu ne se trouve-t-il pas entre un excès de réel et un excès de rêve ?

Aux uns, à ceux qui s’enfermeraient trop facilement dans un praticisme étroit, la classe apportera peut-être l’habitude et le goût de s’élever au-dessus de la simple réalité immédiate, d’agrandir leur champ de vision et de réflexion.

Aux autres, à ceux qui fuiraient par pusillanimité, le contact avec le réel, elle donnera le goût et l’habitude d’avoir les pieds sur terre et d’être de plain-pied avec la réalité.

Aux uns et aux autres, l’école doit apporter l’équilibre, à mi-chemin des extrêmes.

Il nous faut donc maintenant aborder le degré élémentaire de la connaissance, c’est-à-dire :

2°) Le savoir qu’apportent les livres, les instituteurs, les techniques audio-visuelles, etc. : le savoir-par-intermédiaire

Je crois qu’il est important de préciser tout de suite que cette forme de savoir ne devra jamais être cultivée pour elle-même. Mais elle sera : savoir en attente, en cours de vérification. Ce sera une base de départ ; maïs il faudra aller plus haut. Ce sera les connaissances, les « clartés de tout » de l’homme moderne. Mais s’en contenter, ce serait se contenter de peu.

L’École Moderne, à ce niveau, apporte-t-elle du nouveau ? Non. Ce n’est d’ailleurs pas étonnant puisque toutes les recherches, tous les progrès de l’école traditionnelle se sont accomplis à ce stade. Le reproche qu’on pourrait lui faire c’est de ne l’avoir pas dépassé. Elle s’est appuyée sur le postulat :

« Tout est dans les livres, tout est dans les mots. » Et l’on ajoute : « Tout est dans l’image. »

En voici une preuve. Sans lecture, point de salut puisqu’on ne peut faire d’exercices de grammaire, apprendre des leçons, étudier dans les livres. Et cela a conduit à un apprentissage prématuré de la lecture, à un forçage dans ce domaine qui visait à faire de l’enfant un écolier.

Non que les textes littéraires, les textes documentaires, les photos, les films fixes soient à dédaigner. L’École Moderne a assez lutté pour obtenir la quantité de documents nécessaires (B.T. – S.B.T.). Les maisons d’éditions se sont d’ailleurs aperçues qu’il y avait, là, un vide à combler. Et maintenant nous souffririons plutôt d’une pléthore de documents. Mais à ce niveau l’aspect majeur de l’École Moderne c’est d’avoir permis l’utilisation immédiate de cette documentation. Oui, l’école ne s’est pas contentée des centres d’intérêt fournis par le maître, elle est partie de l’intérêt de l’enfant ; elle a voulu remplir le sac quand il était ouvert. Et chez l’enfant l’obturateur est tôt revenu à sa place, il faut faire vite. L’intérêt de l’enfant est de très courte durée. Le monde entier est à inventorier, il n’y a pas de temps à perdre. Et si l’on attend trop pour fournir les documents qui permettent l’élargissement d’une idée, l’approfondissement d’une question, papillon vole, papillon s’est déjà posé sur une autre fleur. Mais si, dans la minute qui suit l’angoisse, le problème, l’événement, on peut fournir des éléments qui permettront d’étendre la connaissance, alors oui, on aura enrichi l’enfant en quête du monde. Et si l’école est prête à prolonger chaque manifestation de la vie, si elle est apte à la saisir dans son infime variété et dans sa fugacité, alors, oui, ce sera une bonne école.

Dans ce domaine, l’École Moderne doit beaucoup à Lallemand et à son équipe de travailleurs qui ont mis au point « Pour tout classer », « Le Dictionnaire-Index », les répertoires de livres de lecture et de B.T., les complexes d’intérêt etc., tous ces outils d’instantanéisation des documents.

3°) La connaissance par les yeux

Je suis surpris de constater que là encore l’apport de l’École Moderne n’est pas tellement considérable.

Dans l’Éducation Nationale du 17 décembre 1959, M. A. Favre écrit :

« Entre l’éducation nouvelle et l’école traditionnelle, il ne peut donc y avoir de différence des positions devant les problèmes de l’éducation ni par conséquent de motifs de conflits. Il n’y a qu’une école publique dans laquelle doit s’instituer, par une confrontation d’expériences, la recherche des méthodes les plus propres à lui permettre de remplir sa haute mission, une école publique qui a déjà accumulé un grand retard et qui a besoin de l’effort unanime de tous ses membres et de tous ceux qui ne veulent pas désespérer de l’avenir du pays. »

C’est exact, il ne peut y avoir de différences de positions. Les bases en sont d’ailleurs les mêmes. Tout est déjà contenu dans les instructions de 1887. Quelle nouveauté introduisons-nous donc ? Nous suivons les instructions.

Mais une question se pose : comment se fait-il qu’en partant des instructions si sages, si mesurées de 1887, on en soit arrivé à un enseignement si détaché de la vie ? Cependant J.-Jaurès en 1889 avait déjà averti les instituteurs. Il doit y avoir eu là quelque conspiration. Évidemment, il y a eu la surcharge des classes, la concurrence des écoles confessionnelles, l’opinion des parents, mais cela ne suffit pas à tout expliquer. Ne serait-ce pas plutôt l’existence d’une sorte de complexe de la perfection, de tentation de l’impeccabilité ? Et l’administration, dans quelle intention, a encouragé ce penchant en distribuant ses croix « Au mérite » et ses bons points à ceux qui marchaient dans ses voies. Que l’on soit induit en tentation de perfection, cela est parfaitement humain et pas du tout ridicule. Mais il n’aurait pas fallu se contenter de l’apparence. Les tables rangées à un millimètre près, les cahiers uniformes, les leçons méticuleusement préparées, à un mot près, le travail émietté par les répartitions annuelles, mensuelles, hebdomadaires et journalières, l’emploi du temps tyrannique : cela ne saurait suffire. C’est tout juste bon à écarter la vie qui dérangerait un trop bel ordonnancement. « Jugulaire, jugulaire », elle n’aime pas ça.

Cette impeccabilité s’apparente à celle de Martine dans « Roses à crédit », d’Elsa Triolet. Et Martine, à la fin, se fait « boulotter » par les rats. Et nous ?

En éducation, la perfection, c’est une autre paire de manchettes de lustrine. Il faut s’y plonger en entier et on a tôt fait de se heurter aux rochers de ses limites.

Mais je m’égare.

Il nous faut donc voir, il nous faut observer, non pas mesquinement, mais généreusement.

Alors, allons voir les lavoirs à sec, les fontaines vides, les puits taris, la source muette, les feux de landes sans cesse renouvelés.

Allons voir le travail des paysans, les landes, les cailloux dans les talus, les champs conquis sur les landes, l’ajonc devenu inutile, les ormes vigoureux ici et rabougris là-bas.

Allons voir le calvaire, la vieille chapelle, le blockhaus, la tranchée, le monument aux morts.

Allons interroger le paysan qui arrache ses betteraves, le carrier, le cantonnier, le marin pêcheur.

Allons voir le bulldozer, la pelleteuse, l’élagueuse, le granit désagrégé, le grès, la pierre de fer qui sert à lester les bateaux.

Observons innombrablement sans souci de savoir si nous sommes en géographie, histoire, calcul ou sciences : le réel est un, c’est la scolastique qui cloisonne.

L’école est le centre du monde, le point de départ pour toutes directions. Qu’y a-t-il au nord, au sud, à l’est, à l’ouest ? Allons voir. Qu’y a-t-il au-dessus, qu’y a-t-il au-dessous ?

Mais pour voir, il ne sera pas toujours nécessaire de sortir, d’aller à la vie. La vie viendra jusqu’à nous pour peu qu’on lui ouvre la porte. Entrez, messieurs les hérons, les renards charbonniers, les enfants de hérisson, les morceaux de granit poli et vous aussi, madame la belette, madame la bécassine et son altesse la hache préhistorique. Donc porte ouverte vers la vie et porte ouverte à la vie. Et, déjà, quelle moisson de connaissances.

4°) Le savoir par l’action

Connaître par les yeux, c’est déjà beaucoup, mais il faut aussi et surtout éprouver par les mains. Il faut agir, faire, fabriquer.

Les instructions de 1923 disent :

« À l’enseignement par l’aspect, forme intéressante de la méthode concrète qui n’a pas dit son dernier mot... il faut superposer une autre forme de la même méthode qui n’en est encore qu’à ses balbutiements, mais qui décuplera l’efficacité de l’art pédagogique, l’enseignement par l’action. »

La généralisation de cet enseignement est le fait de l’École Moderne et le travail de ces dernières années surtout permet d’affirmer que nous débouchons enfin sur un plateau.

Jusqu’ici, il y avait, certes, un enseignement par l’action, mais cette action était réservée au maître. Oh ! Elle lui était très profitable : combien d’instituteurs se sont appris beaucoup de choses en réalisant effectivement avec le matériel scientifique et la balance de l’école des expériences qu’ils avaient seulement lues ou dessinées.

Mais, nous devons étendre les bienfaits de ces expériences à nos élèves. Le plus difficile, ce sera de se taire et de ne pas mettre la main à la pâte.

« Le maître s’attachera à multiplier les expériences et à les réaliser avec des objets usuels. » (I.O. 1923)

Des centaines d’expériences peuvent maintenant être réalisées grâce aux B.T. et B.T.J. Des expériences réalisables parce qu’on ne part pas d’un secteur privilégié de la réalité, mais des objets usuels de la vie : d’une bobine, d’un clou, d’une boîte de conserve, etc. Foin des appareils de prestidigitation : flacons à deux tubulures, têts à gaz et autres outils d’alchimiste que l’on ne trouve qu’à l’école.

Nous devons, à l’école primaire, aider l’enfant à assimiler le monde, à s’en saisir, à l’appréhender. Nous ne devons pas partir de l’artificiel. Les flacons à deux tubulures sont bien innocents : je ne leur en veux pas ; mais, qu’ils viennent à leur heure. D’abord, les choses de la vie, rien que de la vie. Ensuite, petit à petit, on accédera à l’abstraction qui sera dangereuse seulement si elle se sépare du réel au lieu d’en être un aspect.

La première tâche de l’école, c’est d’accumuler des monceaux de faits scientifiques. Les lois se dégageront par la suite, peut-être d’elles-mêmes. De toute façon, elles seront très facilement assimilées, si elles sont étayées par des connaissances véritables.

Voir, fabriquer et, pour cela, faire des voyages-échanges, se livrer à des enquêtes, travailler d’après des fiches, réaliser de petites conférences d’après un plan, tout cela, c’est très bien. Mais le travail par fiches, c’est un peu du travail en circuit fermé. Voici le but, il faut y aller. L’enfant éprouve une grande satisfaction lorsqu’il atteint le but qu’il s’est – ou qu’on lui a – proposé. Et, puisqu’il y a eu travail, que peut-on demander de mieux ?

De mieux, non, mais d’autre. Il faudrait, à mon avis, créer ou conserver aussi, chez l’enfant, le goût de la recherche en circuit ouvert. C’est-à-dire : « ignorer où l’on va, mais savoir qu’on y va ».

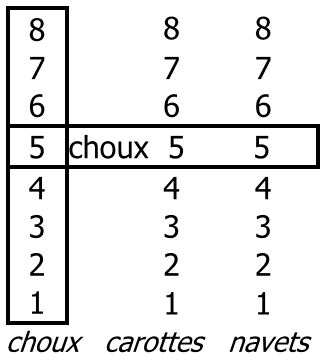

Et, pour cela, dans le planning (ou le plan général de travail), on pourrait avoir dans la partie scientifique :

– une colonne réservée aux expériences d’après fiches (je vois une colonne d’un mètre de haut dont chaque centimètre représenterait une expérience et chaque décimètre une série de dix expériences – sur la chaleur, sur le son, etc. Cent expériences par an suffiraient bien pour être « mètre » en la matière) ;

– une colonne d’observations d’après fiches ;

Et, à côté :

– une colonne de « découvertes » (sur l’eau, les aimants, l’arc-en-ciel...) ;

– une colonne d’inventions (la tendance de certains enfants à fabriquer de tout à partir de riens (plumes, fils, bouchons) doit être sauvegardée comme un bien précieux)...

... qui conserveraient chez l’enfant le goût de l’interrogation permanente du monde, à l’aide du regard ou de la main.

En guise de conclusion

Ainsi, l’enfant a vu, l’enfant a réalisé. Et cela est dans sa nature, de voir et de fabriquer pour connaître. Mais une autre chose correspond à sa nature de petit homme : l’enfant se pose des questions, l’enfant veut des explications.

En effet, il n’accumule pas des trésors pour les thésauriser dans une cave profonde. Non. De l’accumulation même des faits, de leur rapprochement, de leur ressemblance, de leurs différences naissent des contradictions qu’il faudra surmonter.

Alors, il émettra des hypothèses. Ces explications, ces hypothèses pourraient être fournies par le maître ou le livre, mais combien sont supérieures celles que se donne l’enfant car, elles seules, « collent » exactement aux éléments dont il dispose.

Les explications, il ne les trouvera pas toutes. Il en trouvera dans son esprit ou dans les livres qui pourront le satisfaire, provisoirement. C’est à ce moment que l’intervention du maître pourrait présenter un intérêt considérable. Il faut que l’enfant s’habitue à ne pas se satisfaire de peu, ni à peu de frais. Il faut le rendre exigeant et persévérant dans sa recherche de la vérité. Il ne faudra pas apporter aux enfants la solution toute faite. Et c’est cela que nous a révélé Delbasty. Nous devons apprendre à susciter une sorte d’angoisse dans la classe, l’angoisse de la solution qui peut saisir le maître lui-même et l’amener également à aller au-delà de ce dont il s’était contenté. Il faut laisser se créer des hypothèses et aider à leur vérification, ce qui entraînera d’autres hypothèses et d’autres vérifications. On abordera, en passant, des régions obscures de savoir du type B (savoir latent) qui, soudain, se trouveront éclairées par des faits que d’autres faits éclaireront.

Et, peu à peu, on accédera à de grandes théories philosophiques, à de grandes synthèses qui permettront aux chercheurs de mieux orienter leurs recherches.

Comme on le voit, il ne s’agit pas de récréer toute science : une vie n’y suffirait d’ailleurs pas. Seuls, certains secteurs de la connaissance seront privilégiés, dans lesquels on ira aussi loin que l’on pourra. Mais, pour le reste, il faudra se contenter de savoir par les livres, les photos, les documents, que l’école aura su fournir au bon moment et qui meubleront la salle d’attente de l’esprit.

Et, peu à peu, ce faisant, on montera sur le chemin infini de la plus grande connaissance ; infini parce qu’on se lasse de tout, excepté de connaître. Il est illusoire, maintenant, de vouloir tout savoir, mais si l’être humain rencontrait toujours beaucoup d’occasions de prolonger, d’agrandir chacune de ses expériences personnelles, il serait tout de même un être cultivé. Et cette culture, ce serait — ou ce sera — du solide, du définitif que l’on ne saurait oublier parce que les éléments, les aliments en auront été puisés dans la vie et intégré à l’être avant, pendant, et après la scolarité.

Et, pour terminer, je ne puis m’empêcher de citer Elsa Triolet (Le Massacre de Racine, Lettres Françaises du 31-12-59) :

« Pour ma part, cependant, je suis convaincu que le « public d’élite » s’agrandit : et ce qui est « évident », c’est la crue de la civilisation. Elle « submerge » un nombre de plus en plus grand d’hommes et de femmes. Le chemin de la civilisation, de l’affinement, de l’aiguisement de toutes les qualités humaines, passe par la culture. Et ce chemin, de nos jours, est pris par la grande masse. Comment ne pas le voir, comment ne pas s’en apercevoir ? Bien sûr, la civilisation est lente, il lui faut, pour gagner sur la « grossièreté » sauvage, des siècles, et il ne faudrait pas prendre un homme qui a des connaissances pour un homme civilisé. Cet homme pourrait bien connaître le gros Larousse par cœur sans, pour cela, être civilisé. Cependant, les connaissances d’abord, la culture ensuite, balisent la route qui mène à la civilisation. Et c’est sur cette route-là que marchent de plus en plus d’hommes et de femmes. »

Paul Le Bohec, Trégastel, 9 janvier 1960

Texte paru dans Techniques de vie N°3, Février 1960