Pour être une pédagogie Freinet, notre pédagogie doit faire une large place à la vie. Finis les vitres de verre dépoli, les portes de classes et les portails de cours fermés à clé. Nous devons pouvoir, à tout moment, aller à la vie et elle doit constamment pouvoir venir à nous. Place à la vie, à la vie de tous les jours comme à la vie exceptionnelle.

Mais, attention : ce doit être la vraie vie et non la vie détachée, isolée ou même préfabriquée par le maître qui se sentirait plus à l’aise s’il pouvait la dépouiller de tout ce qui l’embarrasse. Le réel que nous acceptons doit être un vrai réel et non celui que le maître aimerait cerner ou présenter pour sa satisfaction psychologique ou intellectuelle. Je l’ai constaté à mes dépens : plus je m’imagine par avance, plus je fabrique, plus je construis, plus je prévois et plus je suis déçu. Plus je suis sensible à l’événement, plus je suis attentif à l’inattendu, plus j’accepte ce qui s’offre quand il s’offre, et plus les résultats sont profonds.

Par exemple, cela fait 18 ans que je galope avec des enfants autour de l’école. Et je pourrais avoir des classes-promenades préparées à la perfection sur fiches et tout. Et je pourrais tenir les enfants pour qu’ils voient vraiment ce que je veux qu’ils voient et qui serait riche. Mais la vie est ainsi : ce n’est jamais la même chose. Et c’est quand j’accepte l’imprévu que nous sommes marqués le plus profondément. Nous sommes jeunes, nous avons tout à découvrir : pourquoi telle chose serait-elle privilégiée aux dépens de telle autre ? Toute expérience vécue n’est-elle pas le début d’une conquête qui pourra se poursuivre ? Tandis que si je nous donnais un programme trop strict, nous en serions prisonniers et rien ne se fixerait, ni le prévu, ni l’inespéré. Non, ce n’est vraiment que lorsque le réel apparaît de lui-même, sous forme d’évènement qu’il est chargé d’un maximum d’atomes crochus et que son coefficient d’assimilabilité est le plus grand. C’est lorsque quelque chose se produit dans l’environnement que le réflexe d’investigation joue au mieux.

Lorsqu’on examine des photos d’animaux sauvages, on peut voir combien leurs analyseurs fonctionnent à plein. Généralement, l’animal s’est arrêté pour supprimer tout bruit parasite ; son inspiration est bloquée, ses oreilles sont largement déployées, ses narines et ses yeux sont grands ouverts pour mieux analyser la situation nouvelle provoquée par la présence du photographe. De même, l’enfant est toute ouverture lorsque le nouveau surgit brutalement, sans avoir été téléphoné. « C’est la surprise... »

En classe, le vrai nouveau est plus rare qu’on ne le croit. Ce fait nous a été dissimulé pendant longtemps. En effet, quand on faisait du calcul vivant, on pouvait être très adroit pour dénicher partout des occasions de calcul. Le domaine des petites classes étant jusqu’ici celui des nombres, on pouvait se satisfaire des « apports » de la vie qui fournissaient une bonne ration de nombres. Mais, même dans les petites classes, il faut en arriver maintenant à l’étude des structures, des enchaînements, des emboîtements, des rapports, des relations. Et il faudrait une grande habileté du maître pour les découvrir dans la vie en « sollicitant le nouveau » et les donner en pâture à l’activité mathématique des enfants. Oui, à moins d’être exceptionnellement doué, si l’on se contentait du seul calcul vivant, il y aurait constamment un vide à combler. Tous les camarades en conviendront. Car le vrai réel ne pénètre pas tous les jours dans la classe. Heureusement d’ailleurs, parce qu’il n’y provoquerait plus de surprise : tous les jours de la surprise, ce n’est plus de la surprise. Et le réflexe d’investigation, le « détecteur de nouveauté » risquerait de s’émousser. Pourtant, c’est bien le réel extérieur qui est le plus riche, qui est le plus chargé de connexions avec l’expérience antérieure de chacun et avec le reste du monde.

Mais que va-t-on faire en l’attendant ? Va-t-on s’allonger sur de moelleux coussins ? Surtout pas : on risquerait de s’endormir. Alors que faire ?

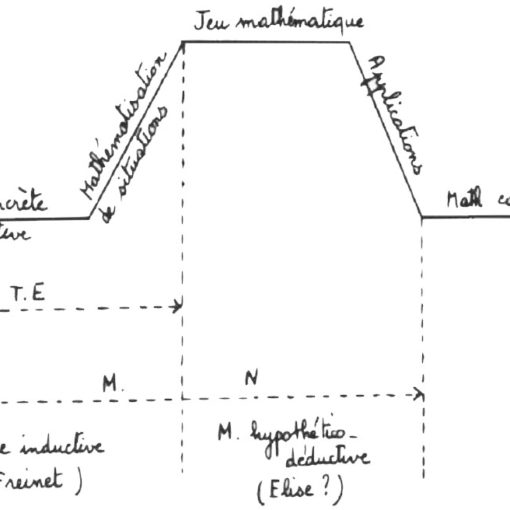

On pourrait se le demander si l’on ne prenait conscience de l’existence d’un autre monde : le monde intérieur. Heureusement, il y a l’autre pendant de l’activité mathématique : l’étude du rationnel, c’est-à-dire du réel intérieur constitué par les créations, les inventions, les découvertes libres des enfants qui n’en finissent pas d’alimenter l’activité mathématique. D’après certains philosophes, les deux mondes intérieur et extérieur cheminent parallèlement. Mais l’osmose n’est pas constante. S’il y a parfois des moments de grandes communications entre les deux mondes, il y a aussi des moments de grandes séparations. Aussi, il serait néfaste et mutilant de ne travailler qu’à un seul niveau : le tâtonnement expérimental doit se poursuivre aux deux étages. Alors, il y a toujours du pain sur la planche. Et, quand le réel apparaît vraiment, on peut le recevoir avec tout l’éveil, toute l’attention et toutes les attentions qu’on lui doit. En travaillant parfois uniquement sur le plan de la pensée, on s’est préparé à le recevoir, à le reconnaître, à le découvrir car :

« Au contraire... ne conviendrait-il pas de prêter attention à la pensée anxieuse, à la pensée en quête d’objets, à la pensée qui cherche des occasions dialectiques de sortir d’elle-même, de rompre ses propres cadres, bref à la pensée en voie d’objectivation ? »

Donc, en retrouvant ce réel qui n’a pas besoin d’être permanent, la pensée se rassure. Tout cela ce ne pourrait être que des mots. Mais, me croirez- vous, c’est justement ce que j’ai constaté dans ma classe. Et ce n’est pas la plus petite de mes surprises.

Écoutez : je prenais parfois du recul par rapport à mon expérience. Et je nous observais, les enfants et moi. Je me voyais trembler parfois, lorsque les enfants m’entraînaient sur des chemins d’abstraction dangereux. Et à certains moments, la critique de camarades rationalistes aurait pu me toucher. Mais j’allais même jusqu’à faire taire la voix rationaliste qui s’élevait en moi. Je voulais voir. Mais, d’avance, je croyais, sinon j’aurais interrompu l’expérience. Eh bien ! J’avais raison de croire pour voir. En effet, à chaque fois que je commençais à me dire :

– Oh ! yoï yoï ! Où sommes-nous ?, il se trouvait qu’un enfant nous rebranchait subitement sur le réel.

Les enfants pouvaient donner libre cours à leur imagination car, toujours, l’un d’eux, peut-être plus clairvoyant, ou plus inquiet que les autres de notre perte de contact avec la réalité, nous ramenait brusquement sur terre par un biais imprévisible.

C’est ainsi qu’on en était arrivé au vecteur nul (addition de vecteurs symétriques) et Robin s’est écrié :

– C’est comme ma mère : elle est allée à l’armoire. Mais elle ne se rappelait plus ce qu’elle cherchait. Alors elle est revenue dans la cuisine pour s’en souvenir. Elle avait fait vecteur nul.

Mais Michel a introduit l’idée de la chaîne des vecteurs qui se mord la queue.

– C’est comme nous à Morlaix, dit aussitôt Patrice, nous cherchions la gare : nous avions beau changer de rue, toujours nous revenions au même point. À chaque fois c’était : vecteur nul.

Je ne donne que ces deux exemples. Mais je pourrais vous en dire autant sur la Relation de Chasles (histoire d’un changement de car et d’une maman distraite), sur les coordonnées cartésiennes (nous avions eu une invention de points, le livre de Papy nous avait apporté quelque chose de plus. Et voilà soudain que Jacques est décrété point d’origine de la classe et tout s’oriente alors à partir de lui. Des familles de points apparaissent et les fonctions y = x et y = - x s’installent dans la classe), sur les déplacements (rotations, translations, retournements de la gymnastique), etc.

Si bien que, maintenant, je n’ai plus jamais peur. Nous pouvons travailler dans l’abstrait, il y aura toujours une illustration, une application de notre découverte.

N’est-ce pas que cela change beaucoup de choses ? On pourrait s’effrayer de cette conception nouvelle. Mais pourtant :

« De plus, ce n’est jamais la pensée réaliste qui provoque d’elle-même ses propres crises. L’impulsion révolutionnaire vient d’ailleurs : elle prend naissance dans le règne de l’abstrait. C’est dans le domaine mathématique que sont les sources de la pensée expérimentale contemporaine. »

Et si c’était vrai ? Et si Bachelard avait raison aussi au niveau des enfants ? Ça vous ennuie, évidemment. Moi aussi ça m’ennuie. Car j’étais très satisfait de l’équilibre réalisé, de ces allers et retours constants entre la pensée et la réalité. Mais si, maintenant, la pensée devient prioritaire, ça va me déranger.

Si vous le voulez bien, on va s’arranger, On va supposer, provisoirement, que cela ne se produit qu’au niveau des scientifiques adultes.

Mais restons néanmoins vigilants. Ne cherchez pas à toute force à vérifier cette hypothèse ; mais si, dans vos tentatives de mathématique libre, vous discernez des confirmations de cette découverte, signalez-le-moi. Car si nous sommes beaucoup à déraisonner ainsi, nous aurons peut-être raison. Plus on est de fous, plus on devient sages.

Pour en revenir à l’attitude du maître, je reconnais que c’est difficile pour lui de savoir accepter l’événement. Il faut vraiment que sa pratique pédagogique passée l’ait armé d’une bonne dose d’audace pour qu’il ose sortir de ses préparations, de ses répartitions achroniques et anachroniques.

Il faudrait que l’on expérimentât et que l’on fît un jour le recensement des domaines favoris de chaque âge. Et c’est cela qui deviendrait le programme indicatif. Mais ce travail reste à faire.

Pourtant, je pense qu’à l’essai, le maître s’apercevrait que la mathématique libre ce n’est pas si terriblement différent. Ce n’est, là aussi, qu’une petite révolution copernicienne à faire. Il faudrait que quelques maîtres aient l’audace et la possibilité d’essayer un peu de travailler dans la nouvelle optique. Alors, nous pourrions établir un programme-plancher d’où l’on pourrait bondir (et non plus un programme plafond impossible à crever). Et les autres maîtres pourraient être rassurés. Et ils se lanceraient à leur tour, timidement d’abord, puis de plus en plus fermement.

Moi, je n’ai pas besoin d’un tel programme, car je sais toujours où l’on va : on va de l’avant.

Paul Le Bohec

Texte paru dans l’éducateur N°1, connaissance de l’enfant, 1er Octobre 1967, p.15-18